Hong-Kong – avant-poste des simulacres

Le regard rétrospectif de Stanley Kwan vers une Hong-Kong déjà disparue nous révèle surtout la sensation d’une fuite : il filme un monde dont l’instabilité est devenue la valeur-reine, et ses œuvres sont contaminées par les préoccupations inhérentes à ce que Fred Jameson appelait le capitalisme tardif, ou post-modernité ; on y retrouve d’ailleurs les notions célèbres qui s’y rapportent : les simulacres et simulations définies par Baudrillard, la disparition progressive du vieux couple fiction/réalité, et même le pressentiment de la vie liquide de Bauman.

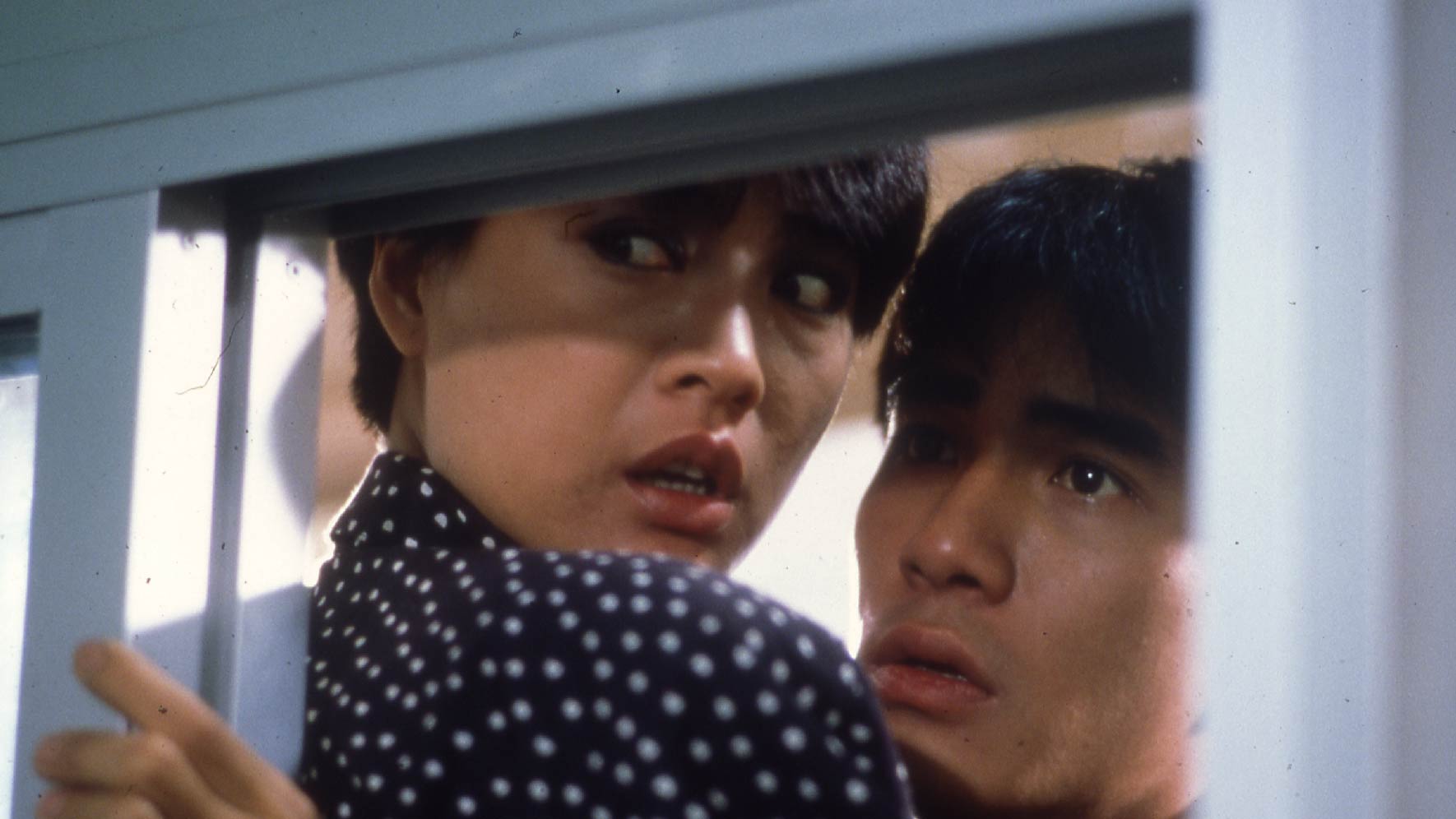

Dans l’introduction à La Vie Liquide, Zygmunt Bauman définit le monde contemporain par son flux constant, suite ininterrompue de nouveaux départs, d’abandons, d’effacements, d’oublis, d’adieux. Evolution factice par le mouvement, qui se drape d’ailleurs de la vieille fripe du progrès. Cette incapacité à se donner à quelque chose et quelqu’un est la maladie qui affecte les personnages des deux premiers films de Stanley Kwan. L’esthétique de l’instabilité – l’appartement loué par Billie dans Amours Déchus est construit sur l’eau, et ses illusions donnent sur le tarmac d’un aéroport – se conjugue à celle du gâchis : les ordures sont partout chez Chow Yun-Fat dans Women. Les séparations se font comme on jette un bibelot : ainsi la scène éloquente des cinquante lunettes achetées pour une misère à Taïwan (1), qui se révèlent de la camelote, entendons par là déjà des déchets. Tout Amours Déchus est jonché de canettes, de papiers sur les murs et de bouteilles vides ; le sofa de Liu est conservé dans son écrin plastique, car sortir de son état de neuf, c’est se résoudre à devenir déchet. Gâchis qui finira par être verbalisé par Tony Leung lorsqu’il verra agoniser le policier qui avait tenté de se faire leur ami, et que les protagonistes comme la narration auront laissé pourrir dans son coin, lui aussi. Chow Yun-Fat dira, dans un dernier souffle : « Je ne suis pas venu avec de belles intentions, je voulais vous voir gâcher votre vie, comme j’avais gâché la mienne. » Et dans un ultime sursaut de pitié, Tony Leung lui racontera son parcours de noceur, ultime lénifiant.

Les personnages et leur trajectoire finissent par ressembler à l’appartement de son ex-femme que Chow Yun-Fat parasite après le divorce dans Women. Il y fait vivre sa petite copine qu’il finira sûrement par plaquer à son tour, y mène une vie de patachon en laissant traîner des monceaux d’ordures. La première manière de Kwan tient donc, une fois la fête finie, de la décharge dans tous les sens du terme : de l’évidement des alcools et des fluides, et qu’en reste-t-il, une fois que tout est fini, quand on a fini de se saouler et de vomir, de baiser et de fumer – quand le vin est fini ou que la chanteuse est morte ? Des chambres et des karaokés vides.

Amours Déchus (@CarlottaFilms)

Bauman écrit :

Dans une société moderne liquide, l’industrie de broiement des ordures s’empare des positions de force dans l’économie de la vie liquide. (…) Dans cette société, rien ne peut revendiquer l’exemption à la règle universelle du jetable, et rien ne peut être autorisé à durer plus qu’il ne doit (2).

De nouvelles relations humaines sont toujours des bouleversements vides et des rapports pulsionnels : Tony Leung couchera avec Liu dans l’appartement de l’amie assassinée. Epuiser le corps puisque la mort règne, quitte à détruire toute amitié en chemin. De cette union viendra l’enfant, qui finira lui aussi expulsé puisque l’amour est absent : la cruelle leçon de Love Unto Waste, titre anglais d’Amours Déchus, c’est le devenir-déchet de l’existence néo-libérale.(3)

La magnifique scène du riz, seule pointe de sentimentalisme du film, est d’ailleurs un gâchis autant qu’une simulation : parce que son père lui dit avoir couché avec sa copine sur les sacs de riz, Tony veut reproduire cet acte avec Billie. Or, demandant à son père ce qu’est devenue cette femme aimée, il apprend qu’il s’agit de sa propre mère. La scène est donc d’autant plus belle qu’elle est une forme d’anéantissement : en reproduisant scrupuleusement la scène originelle de la famille, Tony la vide de sa substance, la rend pure simulation, expérience esthétique ; elle a la grandeur des scènes d’amour, moins l’amour : Billie n’est rien pour lui, il la traitera comme les cent autres qui ont précédé, les cent qui viendront, et il a déjà mis enceinte sa meilleure amie. Sa fuite autour du monde avait déjà la forme d’aveux ; la distance et le voyage ont disparu dans la vitesse, et il y a mené la même vie que partout. Il s’agit maintenant moins de s’installer quelque part que de rejoindre le flux incessant, tout épuiser, tout recommencer sans cesse. Amours Déchus, dans sa structure même, est une accumulation de scènes finales ou d’apothéoses : on a l’impression de voir tout se terminer, tout le temps, ou, comme l’écrivait Bauman, d’assister à « l’histoire de dénouements successifs. »(4)

Amours Déchus (@CarlottaFilms)

La scène du riz entre Tony et Billie est le brouillon d’une image qui va se développer particulièrement dans Center Stage : la simulation d’un acte du passé, sa transformation en image, et par là, son anéantissement, sont la joie triste et le procédé du film. Déjà, Rouge était l’histoire d’un simulacre – le suicide de Fleur et du Douzième Maître étant rongé par un double mensonge qui en anéantissait la poésie. Center Stage se présente comme le récit historique de la vie et de la mort volontaire de l’icône Ruan Lungyi, les tournages de ses films conversant avec le tournant historique qu’affronte la Chine au début des années 30 ; les images d’archives des véritables films de l’actrice s’y mélangent à leur reconstitution par l’équipe de Kwan, mais aussi aux interviews documentaires des acteurs par Kwan lui-même, ainsi que des artistes ayant connu Ruan cinquante ans auparavant. Si l’entreprise a toutes les thématiques wellesiennes – identité impossible, fluidité de toute existence sous la multiplicité des points de vue, – elle nous parle d’un monde où la connaissance par l’image précède toute expérience, ce que n’était pas le monde de Welles.

Le dispositif est là : recréer les tournages jusqu’au fétichisme. Ainsi les deux séquences de la cigarette allumée, où les plus patients pourront traquer les différences entre le film de Kwan et le muet original. Des cartons informent du titre, de l’année de production ; on cadre l’équipe au sein du plan large, ou par contre-champ. Mais tout cela va peu à peu tarder à venir, puis s’effacer jusqu’à ce qu’il devienne très difficile de démêler ce qui est du cinéma dans le film (!) ou du cinéma tout court. Que ce soit par les décors ou par le cadre, le trompe-l’œil et l’artifice se devinent à l’horizon de toutes les séquences de Center Stage : il faut voir ces nombreuses scènes de dialogues dans les studios Lianhua – celle de la partie de basket, toutes celles de balcon – où le fond du plan est un aplat, simple mur sur lequel est peint l’horizon d’une ville grise. Forcément s’en détachent les « vrais » corps sculptés par la couleur (formidable photographie d’Hang-Sang Poon). Plus tard, lors du tournage à la scierie, le trompe-l’œil se mêlera à de « réelles » cheminées fumantes.

Center Stage (@CarlottaFilms)

Tous les motifs du faux : décors en carton, omniprésence du miroir, jusqu’au suicide filmé comme une suite d’entrée et sortie par la surface réfléchissante. Autre technique, le découpage : après une ellipse, notre personnage principal – Maggie Cheung et Ruan Yungli – pleure sur un homme mort ou blessé sous des torrents de pluie ; soudain, cela s’arrête, car c’était faux, bien sûr, et Ruan demande à faire une prise de plus : elle a déjà vécu cette scène dans son enfance, nous dit-on, et veut simuler/répéter ce souvenir à la perfection. Dès lors, la caméra s’autorise à filmer toutes les composantes du simulacre : caméra, fausses pluies, faux toits, machinerie, etc. Si ce procédé est devenu depuis un cliché, il est ici triple (souvenir/cinéma/reconstitution), et a le grand mérite de développer une paranoïa critique de l’image : à chaque amorce de séquence, on attend le « cut » du réalisateur et le contre-champ.

Center Stage (@CarlottaFilms)

La dernière heure s’emballe : Femmes Nouvelles (1934) que tourne Ruan est le récit même de la mort qu’elle se donnera plus tard – une actrice acculée par des tabloïds finit par s’empoisonner. Or, c’est ce film qui va la discréditer fatalement auprès de la presse, qui s’y voit vilipendée et cherchera à se venger du film à travers sa star. Précession des simulacres, aurait dit Baudrillard : le film qu’elle tourne définit les causes et les modalités du « vrai » suicide.

L’intrication est telle, à la fin du tournage de Femmes Nouvelles, qui s’achève par une scène d’agonie, que lorsque Ruan lance des lignes de dialogues, on ne sait même plus si c’est elle qui crie pour sa vie ou son personnage. Une fois la scène finie, Ruan éclate en pleurs, le réalisateur s’approche, l’air gourmand de voir une émotion réelle ; léger fondu imperceptible de la couleur au noir-et-blanc, la caméra recule, révélant l’équipe de tournage de Kwan filmant Maggie Cheung jouer Ruan qui, elle, a fini de jouer.

Pourtant, miracle ! cette distanciation ne liquide jamais l’émotion. Kwan prend toujours soin de développer de longues scènes intimistes : les équipes des studios entonnent un chant révolutionnaire, et la lutte sociale nait sous nos yeux ; Ruan aide une jeune actrice à mieux comprendre son rôle, fait visiter sa nouvelle maison à son ex-mari ; du bout d’un sourire ou d’une coupe de champagne, elle dit adieu à ses amis et collègues, le soir de sa mort ; et surtout, la plus belle scène de suicide que nous ayons vue au cinéma. Car mieux qu’un discours théorique sur la confusion entre la réalité et les fantasmes générés par la société de l’image, Kwan aime Ruan Yungli profondément, voudrait la saisir avec toute la mélancolie que son destin peut susciter. S’il nous jette l’artificialité de son entreprise au visage, il veut tout de même que l’on y croie, assez pour sentir avec lui, qui a tenté de la connaître. Lorsque la mélodie de la sublime chanson-titre résonne, recouvrant les images de Ruan, à jamais fantôme d’un monde déjà disparu, on est bouleversés par une joie triste, sans être dupes.

Center Stage (@CarlottaFilms)

Si Ruan demeure, comme on l’a dit, image inatteignable, elle est devenue image comme Maggie Cheung, et un régime d’équivalence s’installe inéluctablement. Ainsi naît cette joie triste. Ce n’est plus que le vrai est devenu moment du faux, mais plutôt que les deux se sont réifiés ensemble dans l’image. Pour exemple, la scène du suicide de Ruan : Kwan choisit de faire lire à Maggie Cheung des extraits des deux notes qu’aurait laissées l’actrice derrière elle ; or, la première est depuis longtemps considérée par les historiens comme un faux fabriqué par son amant. C’est pourtant cette note qui, durant des décennies, a été considérée comme l’ultime parole de Ruan. Kwan, comme Ford, nous demande d’accepter les deux en même temps.

Grâce à cette rétrospective, on mesure combien Kwan était à l’heure des années 80, probablement le plus ponctuel de sa génération. Si sa première forme semblait préparer Wong Kar-Wai et discuter avec Edward Yang, Center Stage s’affirme avec surprise comme la matrice du cinéma d’un autre artiste : Satoshi Kon. Regarder Center Stage, c’est voir naître les dispositifs dont usera jusqu’au vertige Kon dans Perfect Blue (1997) et Millenium Actress (2001).

Center Stage (@CarlottaFilms)

1 Ce motif est d’ailleurs une autre reprise du Taïpeï Story d’Edward Yang : la thématique du gâchis et de l’abondance est commune aux deux œuvres, et il serait intéressant à travers ce prisme d’en faire une lecture croisée.

2 BAUMAN, Zygmunt, La Vie Liquide, Pluriel, 2013, p. 10.

3 On retrouvera le gâchis dans la seconde manière de Kwan, cette fois empreint de romantisme, à travers ses suicidées.

4 BAUMAN, op. cit., p. 10. Il serait bon de mesurer, à l’aune de Bauman et Stanley Kwan, le génie précurseur qui anima Michelangelo Antonioni lors de l’Eclipse (1962).

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).