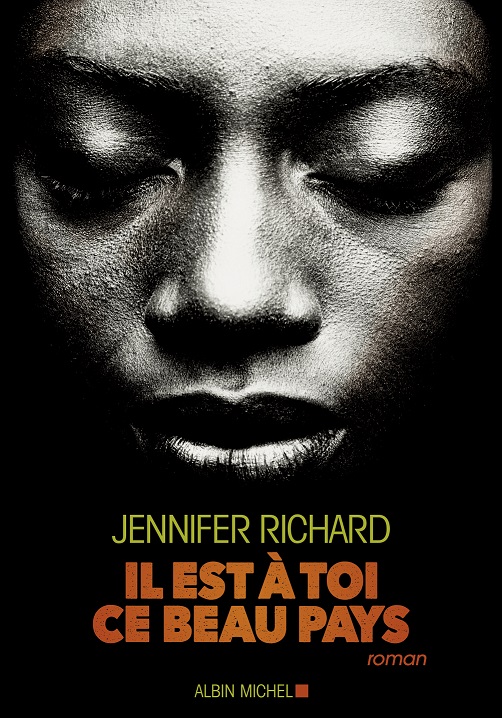

Avec son roman « Il est à toi ce beau pays » (Editions Albin Michel), Jennifer Richard revient sur les heures complexes et sombres de la colonisation centrafricaine. Tout à la fois roman historique, biographique et roman d’aventure, l’autrice nous fait découvrir ou redécouvrir les grandes figures de l’époque (Léopold II, George Washington Williams, David Livingstone, Joseph Conrad, Henry Morton Stanley, Pierre Savorgnan de Brazza…) auxquels elle redonne vie en les replaçant dans le contexte d’un monde en profonde mutation.

Quel est ton parcours ?

Je suis née aux Etats-Unis. Mon père avait monté une crêperie à San Francisco avec mon frère, ma mère et des amis. Malheureusement ils ont fait faillite, et de fait, nous sommes partis à Tahiti. Je suis arrivée en métropole à 7 ans. Mon père et sa femme, ma mère et son mari, travaillaient pour la télévision – pour RFO, aujourd’hui France Ô – ce qui m’a permis de découvrir les DOM TOM : de vivre dans certains, d’en découvrir d’autres (Guyane, Mayotte, Tahiti…).

Ces voyages ont-ils été importants pour toi ?

Et comment ! Voyager te montre qu’il y a d’autres façons de vivre que la tienne. La France n’est pas que la métropole : c’est l’hexagone soit, mais ce sont aussi des îles et des territoires disséminés un peu partout à travers le monde. La première parcelle de France que j’ai connue était située sous des latitudes très lointaines de la métropole et pourtant, pour moi, c’était La France. Nous avons une richesse que les gens ne soupçonnent pas. On ne connait déjà pas bien la métropole, mais si tu ajoutes à ça la beauté et la richesse des DOM-TOM, tu te rends compte à quel point ce pays est formidable. Les paysages, les spécialités culinaires… Je n’aime pas le chauvinisme qui consiste à prétendre que la France est le plus beau pays du monde mais force est de constater que c’est un pays magnifique, extrêmement riche culturellement parlant.

Comment en es-tu arrivée à l’écriture ?

J’ai appris à lire de manière assez laborieuse. Quand à 7 ou 8 ans j’ai commencé à pouvoir lire un livre seule, j’ai été prise de passion et me suis mise à dévorer tout ce qui me tombait sous la main. Mon père avait une amie écrivain. Je savais qu’elle restait chez elle toute la journée pour écrire et je trouvais ça fascinant. Très vite je me suis dit que c’est ce que je voulais faire moi aussi. Être écrivain, c’est gérer son emploi du temps, ne rendre de compte à personne et créer des histoires en inventant des vies. Je me suis alors mise à écrire des petites histoires dans lesquelles je mettais en scène mes peluches. En grandissant, je racontais ce que je vivais au lycée, à la fac – mes journées de cours, ce que disaient mes professeurs. Je décrivais mes voyages aussi…

Et puis je suis entrée dans la vie active et j’ai commencé à travailler à la télévision : je me suis faite virer au bout d’un an. En parallèle, dès que j’entendais parler d’un concours d’écriture, je m’y inscrivais et proposais un texte. Certains étaient retenus et publiés. En 2006, j’ai répondu à un concours organisé par une maison d’édition sur le thème de l’écriture fantastique. J’ai remporté le concours avec une autre lauréate et j’ai été publiée. Pour moi c’était une première étape importante. Je me suis dit « ça y est, tu as publié un livre, tu es une star, tout le monde va te lire, ton texte va bouleverser la vie de tous tes lecteurs… » J’avais pris la grosse tête… J’étais persuadée qu’il allait m’arriver tout un tas de choses formidables à partir de là… mais il ne s’est rien passé. J’ai enchaîné les livres dans l’indifférence la plus totale. Ce qui m’a remis les pieds sur terre à propos de ce métier d’écrivain auquel j’aspirais mais que je fantasmais. Après mon troisième livre, j’ai changé de maison d’édition.

Jennifer Richard © Alban Orsini

Comment t’es venu l’idée de ce livre « Il est à toi ce beau pays ? »

Pour mon quatrième roman, j’ai compris que la reconnaissance n’était plus mon moteur. J’avais perdu en chemin tout mon orgueil et toute ma vanité mal placés : peu d’auteurs deviennent des stars et vivent de leur plume, il fallait que je fasse avec. Ce qui m’incombait maintenant était d’être utile.

Lors d’un voyage à New York, j’ai découvert avec mon mari, dans l’encart d’un guide, l’histoire incroyable d’Ota Benga, un jeune pygmée exposé au zoo du Bronx en 1906. J’ai alors été prise d’un immense élan de compassion pour cet homme. A mesure que les larmes me montaient aux yeux, j’ai pris conscience que je devais absolument raconter son parcours. C’était de l’ordre de l’évidence. Rien n’avait vraiment été écrit à propos de lui, à peine quelques brochures. En tirant le fil du destin d’Ota Benga, j’ai découvert celui du missionnaire venu le chercher en Afrique. J’ai découvert l’histoire du Congo de Leopold II, celle de la colonisation de l’Afrique Centrale puis de l’Afrique dans son entièreté. Je me suis mise en parallèle à creuser dans l’histoire des Etats-Unis de la même époque, c’est-à-dire cette période trouble qui sépare la fin de la Guerre de Sécession de l’instauration judiciaire de la ségrégation. Je découvrais par la même occasion, toute une galerie de personnages qui peu à peu m’a fait prendre conscience que mon projet se transformait malgré moi : toutes ces histoires réelles mises bout à bout semblaient plus fortes que tout ce que je ne pourrais jamais raconter par la fiction. La base était là, il me suffisait d’imaginer les dialogues qui permettraient de relier les choses.

Ota Benga (from the American Museum of Natural History)

Tout est vrai dans le livre ?

Sur la soixantaine de chapitres qui composent « Il est à toi ce beau pays », seulement deux ou trois sont fictifs. Et encore ce n’est pas totalement de la fiction puisque certaines scènes, si je ne suis pas certaine qu’elles aient eu lieu, restent probables. La séquence qui, par exemple, raconte la rencontre entre Ota Benga et Henry Morton Stanley – le journaliste et explorateur britannique qui a retrouvé David Livingston parti chercher les sources du Nil – si elle n’est pas documentée, reste envisageable : Stanley était effectivement géographiquement proche d’Ota Benga à cette période de l’histoire. De la même façon, tous les personnages et événements d’« Il est à toi ce beau pays », sont vrais. Sur ce livre, je ne suis pas vraiment romancière : je me contente de restituer des événements et de créer du lien entre eux. Ce n’est pour autant pas un livre d’histoire ou bien encore un essai : mon objectif était de rester accessible pour donner envie aux lecteurs de découvrir cette période et de s’y intéresser comme j’avais pu m’y intéresser.

Les personnages sont au cœur de ton livre…

C’est intéressant de retracer la vie de personnes qui ont existé et dont parfois personne n’a jamais entendu parler. D’autant plus que la plupart de ces personnages sont terriblement romanesques dans leurs complexités et leurs nuances. Parmi eux tu as des héros qui sont de vrais salauds, d’autres qui sont de vrais salauds mais qui se font passer pour des héros. Leopold II se disait humanitaire tout en commanditant des massacres révoltants depuis son palais doré en Belgique. En creusant, on découvre qu’il souffrait de ne pas avoir été aimé par ses parents et qu’il était frustré de diriger un tout petit pays habité par de « petites gens » comme il appelait son peuple. Qu’il parte à la conquête du monde pour agrandir son pays n’est pas venu par hasard…

Léopold II de Belgique – G. Severeyns

L’aventure a aussi une grande importance dans ton roman…

Il faut bien comprendre que sur place, en Afrique Centrale, les hommes sont partis braver la mort, la maladie et la folie. Beaucoup d’explorateurs racontent l’écœurement et la nausée qui te viennent à force d’affronter une nature hostile, de voir les plantes vivre et pousser autour de toi comme des ennemis menaçants. Je suis admirative de ce qu’on put accomplir ces hommes en matière d’exploration malgré les épidémies et les attaques. Rendre compte de cette folie a été passionnant.

Comment s’est effectué ton travail de documentation ?

Je suis documentaliste pour la télévision : de fait, je sais comment chercher l’information. Et puis il faut bien avouer que je me suis prise de passion pour toutes ces histoires. Il a fallu toutefois que je me cadre sinon le projet aurait été sans fin. C’est sans doute ce qui a été le plus difficile. Mon point de départ, la mort de David Livingstone en 1873, n’est pas anodin puisqu’il coïncide avec la grande crise financière qui frappe l’Europe au même moment à la suite de l’exposition universelle de Vienne. De nouveaux enjeux apparaissent : comment surmonter cette crise ? Comment relancer les investissements ? Avec la mort de David Livingstone, le grand public et les décideurs politiques découvrent l’existence de l’Afrique Centrale et l’opportunité qu’elle représente en matière de richesses. En même temps les Etats-Unis subissent eux aussi une crise majeure suite au désargentement généré par la fin de la Guerre Civile. Avec l’abolition de l’esclavage, quatre millions et demi d’affranchis, pour la plupart analphabètes, doivent être intégrés à la société civile. Ota Benga est en quelque sorte le lien entre ces deux crises : sa tribu et sa famille ont été massacrées par la force publique belge, il est ensuite acheté par un missionnaire américain avant de rencontrer les pionniers des droits civiques. Il est la victime collatérale tout à la fois de la colonisation que de la volonté des Etats-Unis de ne pas perdre son influence en Afrique vis-à-vis des européens, et cela malgré l’adoption de la doctrine Monroe en 1823, doctrine condamnant toute intervention européenne dans les affaires des Amériques et inversement. Mon cadre pour ce livre c’est donc cela : cette sorte de triangle au centre duquel l’Afrique Centrale est la première victime. Ce n’est finalement que le premier tome de ce que je souhaite raconter : une longue histoire qui se poursuit encore aujourd’hui. A la fin du roman, Ota Benga a 13 ans : il reste encore beaucoup de choses à dire de son histoire et de son époque, l’affaire Brazza notamment…

Pierre Savorgnan de Brazza (1852-1905) – Henry Jones Thaddeus

Pourquoi parler de la colonisation ?

Avant ce projet, je faisais partie de ces gens qui pensent que la colonisation est un sujet que l’on a trop ressassé. Une partie des antillais partage d’ailleurs ce point de vue selon lequel il est temps d’arrêter de se victimiser en faisant de l’esclavage un fardeau partagé. De nombreuses générations – dont la mienne – ont appris ce qu’était la colonisation au lycée. Mais bizarrement, à cette période, on ne te parle pas vraiment de la colonisation. On préfère t’expliquer ce que fut la décolonisation des années 60 et le rôle qu’a pu jouer la Cinquième République. En entrant à la fac, tu tournes la page en ayant l’impression de savoir ce qu’est la colonisation et qu’il est inutile qu’on te l’explique à nouveau. En enseignant la décolonisation, l’Education Nationale et la société ont l’impression d’avoir fait leur travail de mémoire sur la colonisation. Mais si on n’évoque pas en détail les 80 années qui ont précédées la décolonisation, c’est-à-dire le massacre de millions de personnes et l’humiliation de tout un continent, on te ment par omission. Avec ce livre, je souhaite que les gens qui pensent savoir ce qu’est cette période réalisent qu’ils ne connaissent rien vraiment de ce qui s’est passé. De nombreux pays qui nous paraissent lointain, se sont littéralement mis au service de l’Occident et ont payé le prix fort pour cela. Ils ont payé pour nos richesses, nos immeubles Art Nouveau, nos lieux de divertissement… Ils ont payé pour nos produits de consommation… Le caoutchouc, les bananes, l’ivoire ont le goût de leur sang.

Jennifer Richard © Alban Orsini

Y’a-t-il une dimension politique à ton travail ?

Ecrire ce livre m’a transformée. En faisant mes recherches, j’ai découvert une époque que je n’imaginais même pas. J’ai décillé mes yeux, changé de vision sur le monde et acquis une conscience politique. Il y a un discours durant cette période de la colonisation qui subsiste aujourd’hui encore, une forme de propagande occidentale. Quand on enseigne l’histoire ou quand on commémore des moments importants de notre passé commun, on encadre les périodes d’un début et d’une fin, laissant à penser qu’elles sont terminées et que désormais, les gouvernements agissent pour le bien. Commémorer les choses en prétendant que le pire est derrière nous, est une position très dangereuse. Et prétendre que les guerres sont de nos jours humanitaires, c’est mentir. Il n’y a pas de guerre à but humanitaire, il n’y en a jamais eu. Tout ce qui fait croire cela s’assimile à de la propagande. Lorsqu’on prétend, parce qu’on est un pays démocratique qui prône la liberté et la République, avoir le droit d’aller donner des leçons à n’importe quel pays aussi tyrannique qu’il soit, on est dans la propagande et l’irrespect des populations. Quand on décide qu’un chef d’état doit être abattu parce qu’il n’a pas été élu et qu’il oppresse son peuple, c’est de l’ingérence. On n’agit jamais de cette façon pour le bien. Jamais. Le discours était exactement le même au XIX siècle où il s’agissait de venir éduquer des tribus anthropophages soi-disant hors de toute humanité. Au regard des guerres que nous menons au Moyen-Orient, la propagande occidentale n’est pas terminée. L’ivoire, le caoutchouc était au cœur des enjeux de la colonisation en Afrique Centrale. Aujourd’hui ce sont le gaz, le pétrole… Nous avons simplement changé d’enjeux.

Quelles pistes de lecture peux-tu nous proposer pour poursuivre sur le sujet ?

Une bande-dessinée : « Congo 1905, le rapport Brazza » de Tristan Thil et Vincent Bailly. Et quatre livres « Voyage au Congo » d’André Gide, « Au cœur des ténèbres » de Joseph Conrad, « Les racines du ciel » de Romain Gary et « Congo » de David van Reybrouck.

Cette interview a été réalisée le 4 octobre 2018.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

V

Ce roman est extraordinaire. Merci merci merci pour cette belle realisation et minutieux travail de recherche. Merci pour cette interview qui en dit beaucoup sur ce livre.

Je vous avais entendu a la radio il y a de cela 1 an et demi et je m étais précipitée de noter votre nom ainsi que le titre du roman que vous discutiez comme les grands personnages historiques, la colonisation, la traite négrière, la guerre de secession aux Etats-Unis, les langues, les etudes post-colonialisme, le secteur humanitaire sont des sujets qui m ont toujours interesses depuis toute jeune et étant métisse et vécu dans de nombreux pays . Ces sujets font partie de mon identité.

Je n’ai pas encore fini le roman haha, je laisse ce commentaire en faisant une petite pause car plus j avance et plus j ai envie d en savoir sur l auteure.

Ce bouquin bénéficierai sans aucun doute d être traduit en anglais et bien d autres langues, il ne faudrait vraiment pas hésiter a y penser. En attendant je vous souhaite une tres bonne continuation.