Frank Tashlin – Mais je suis un ours ! (Ecole des Loisirs – collection Mouche)

« Il y avait une fois – en fait c’était un mardi – un ours qui se tenait à la lisière d’une grande forêt et fixait son regard sur le ciel. » Ni une ni deux, il repère les oies sauvages, l’hiver arrive, il est temps d’hiberner dans l’oisiveté.

« Il y avait une fois – en fait c’était un mardi – un ours qui se tenait à la lisière d’une grande forêt et fixait son regard sur le ciel. » Ni une ni deux, il repère les oies sauvages, l’hiver arrive, il est temps d’hiberner dans l’oisiveté.

Sauf que… débarque un architecte, des pelleteuses, des ouvriers, et hop, le temps qu’il s’éveille, une USINE a poussé par-dessus sa caverne. Et lorsqu’enfin il trouve la sortie, il se retrouve au cœur de l’usine, où un contremaitre retors refuse de le croire :

« Vous n’êtes pas un ours. Vous êtes un imbécile qui a besoin de se raser et qui porte un manteau de fourrure. »

Ainsi démarre avec ce leitmotiv une odyssée absurde et douloureuse qui, de témoin en témoin et de refus en rejet, finira par avoir la peau, non de l’ours, mais de son identité : et si dans le fond, ils avaient tous raison, et que je n’étais qu’un imbécile ?

Réédition en collection poche et à prix doux du grand classique (1946 pour la parution initiale, 1975 pour la France) de Frank Tashlin, qui ne perd rien de son acuité mordante dans notre monde qui part à vau-l’eau capitalistique, et dont le titre original, « The bear that wasn’t », souligne bien toute l’ironie féroce du récit.

Difficile de résumer ici la profondeur hilarante et renversante de ce conte cruel de l’absurde, tant il se réinvente et prolonge sa cruauté mordante de pages en pages. Brûlot contre l’imbécilité des hommes et leur asservissement (le crescendo hilarant et effrayant de contremaître en sous directeur en pdg, façon tex avery), l’absurdité du déclassement et l’humour noir (les visites au zoo et au cirque), l’avilissement par les machines jusqu’à se perdre (la séquence d’usine et le retour de l’hiver) et la conclusion en clin d’œil malicieux et mordant, tout concourt à un grand précis de l’aveuglement et de l’esclavage : la destruction de la Nature par l’Homme, l’écrasement de l’Humain par la machine et le travail, aveuglement de la société et destruction de l’identité.

Sans vouloir ici épiloguer, sans doute d’ailleurs que la période de parution initiale, au lendemain d’une guerre qui signa l’avènement machinique et qui industrialisa la destruction de l’homme n’y est pas pour rien, dans les échos les plus sombres de cette fable.

Porté par un dessin à la plume qui oscille de l’illustration à la pleine page fourmillant de détails, on songe forcément au grand Ungerer (présent aussi ici dans cette sélection), pour son acuité à dire la cruauté des hommes et de la société, l’anéantissement du je (voir tout en bas sa célèbre citation sur les experts comptables)

Ce n’est pas ce brûlot tout à la fois effrayant, effarant, hilarant, ode à soi et au droit de dire « je » face à l’abêtissement total du monde, qui lui donnera tort. Il faut se précipiter, aujourd’hui encore plus qu’hier, pour rire avec effroi de ce texte majeur. (J.N.S.)

Béatrice Alemagna – Gisèle de Verre (Trapèze – Albin Michel Jeunesse)

La réédition de cette merveille, 17 ans après sa parution originale est une aubaine, preuve définitive de la singularité de Béatrice Alemagna dans le paysage de l’illustration française, qui avec quelques autres, telles Bobi+Bobi ou plus récemment Gaya Wisniewski, confirment qu’en la matière, vivacité et inventivité sont résolument féminines. Gisèle est en verre, et donc transparente au sens propre comme au figuré. On ne lit pas dans ses pensées, on les regarde, il suffit de se pencher sur elles pour les voir « flotter dans sa tête, suspendues comme des ballons en l’air ». « On pourrait feuilleter ses pensées aussi facilement qu’un livre ouvert ». Béatrice Alemagna les dessine à l’intérieur de sa tête, toutes confondues, comme un inventaire poétique, pensées des plus prosaïques aux plus refoulées (quelle ironie, le « refoulé » n’existe pas chez Gisèle !). Papier journal, oiseaux, plantes, pot de fleurs et corps nu s’entremêlent.

La réédition de cette merveille, 17 ans après sa parution originale est une aubaine, preuve définitive de la singularité de Béatrice Alemagna dans le paysage de l’illustration française, qui avec quelques autres, telles Bobi+Bobi ou plus récemment Gaya Wisniewski, confirment qu’en la matière, vivacité et inventivité sont résolument féminines. Gisèle est en verre, et donc transparente au sens propre comme au figuré. On ne lit pas dans ses pensées, on les regarde, il suffit de se pencher sur elles pour les voir « flotter dans sa tête, suspendues comme des ballons en l’air ». « On pourrait feuilleter ses pensées aussi facilement qu’un livre ouvert ». Béatrice Alemagna les dessine à l’intérieur de sa tête, toutes confondues, comme un inventaire poétique, pensées des plus prosaïques aux plus refoulées (quelle ironie, le « refoulé » n’existe pas chez Gisèle !). Papier journal, oiseaux, plantes, pot de fleurs et corps nu s’entremêlent.

Cette incapacité à se cacher, à se protéger fait à la fois sa fragilité et sa force. Elle est la pureté même mêlée aux éléments, se fondant lumineuse dans le décor, sublime dans le soleil, le verre multipliant les reflets, les effets de miroir. Elle est en osmose permanente avec l’univers. A travers son corps, on aperçoit l’herbe sur laquelle elle est endormie. Mais si les oiseaux l’accueillent comme une des leurs, les humains viennent l’observer comme une curiosité fantastique, un freaks. Aucune protection pour Gisèle qui ne peut dissimuler son moi le plus éblouissant comme le plus sombre. Après son désir de fuite, Gisèle apprendra donc à s’accepter telle qu’elle est, dans la beauté de sa différence. C’est bien simple, avec Alemagna, dessin et texte coexistent en une telle harmonie qu’ils ne font qu’un. Collages, à-plats colorés et dessins se superposent avec des couleurs, des proportions de visages, et une installation dans l’espace qui rappellent parfois la beauté fantastique et symbolique de Chagall. Elle a aussi la grande intelligence d’employer des feuilles de papier calque confondant les différentes expressions intimes et dévoilées de Gisèle.

Gisèle de verre est une ode magnifique à la beauté de la psyché, au vrai, aux êtres les plus beaux et les plus exposés, ceux qui vivent sans filtre et sans fard, qui ne connaissent pas la feinte. Cette Gisèle de verre et sa transparence bleutée nous ensorcelle de ses yeux clos, de son sourire discret, de ses mains d’enfant tendues. Sous les traits au crayon pastel imitant la craie, le dessin faussement naïf de Béatrice Alemagna, avec ses lignes stylisées et épurées pour composer les expressions du visage, Gisèle de Verre prend forme, conjuguant l’évidente simplicité et la complexité des profondeurs. (O.R.)

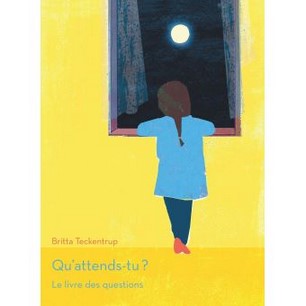

Britta Teckentrup – Qu’attends-tu ? Le livre des questions (Trapèze – Albin Michel Jeunesse)

Qui ne se pose pas de questions ? Qui ne connaît, de manière plus ou moins intense, cette forme interrogative, signe d’incrédulité, d’ignorance naïve, d’inquiétude ou d’espoir ?

Qui ne se pose pas de questions ? Qui ne connaît, de manière plus ou moins intense, cette forme interrogative, signe d’incrédulité, d’ignorance naïve, d’inquiétude ou d’espoir ?

Britta Teckentrup lui consacre avec Qu’attends-tu ? Le livre des questions un ouvrage entier, gros volume aux pages épaisses, aux questions à foison, que l’on peut lire linéairement, ou en piochant, comme une « pensée du jour », un petit chemin quotidien où l’on passerait la journée, en fonction de notre humeur, à chercher une réponse, ou à soigneusement l’éviter, pour rêvasser.

Cela est d’autant facilité qu’à chaque page tournée, ou presque, correspond une nouvelle idée. La phrase sur fond blanc, en regard d’un dessin à la gouache, se détache, accolée à son interprétation crayonnée. Un aspect texturé, comme gratté, tamponné, parcourt le volume, rempli de silhouettes, de nature, d’ambiances, de jeux, de rêveries de toutes les couleurs. Les dessins de Britta Teckentrup donnent corps aux hypothèses formulées, aux peines éprouvées, aux fantaisies imaginées. Le réalisme n’est pas toujours de mise : fleurs géantes, visages rouges, cheveux-nuages, visages-paysages. Objets et personnages, en plan rapproché ou tout petits à chercher dans l’immensité du décor, sont figurés par de grands aplats de couleur, aux formes comme découpées.

Les questions que (se) pose Britta Teckentrup ne sont pas empreintes de gravité, mais présentent plutôt une allure décalée, poétique. Souvent loin du prosaïque, la profondeur de la futilité et la douceur d’un regard naïf sur le monde et sur soi font d’emblée s’évader, se plonger dans une réalité bien éloignée des tumultes de la vie et du sérieux qu’il faut savoir mettre de côté.

«Et les oiseaux, ça les amuse de voler ? »

« Quand on rêve, c’est comme si tout était vrai, pas vrai ? »

« Si le soleil est si loin, comment sa chaleur peut-elle arriver jusqu’ici ? »

D’abord la rationalité, guidée par les images évoquées par les mots, nous fait chercher les réponses. C’est vrai, ce sont de bonnes questions. Pourquoi ne me les suis-je jamais posées ? Puis, plus on avance dans le volume, ou plus l’on lit de questions, moins les réponses importent. Beaucoup moins, en tout cas, que l’évocation, que le point de vue sensible, déroutant, et bienfaisant, qui se dévoile. Celui qui accorde de l’importance aux petites choses, aux mystères de la nature et des êtres, qui cherche certes à les comprendre, mais avant tout à les approcher, pour se fondre en eux, faire partie d’un tout universel, intégrer une ronde en perpétuel mouvement, aux multiples couleurs, interprétations. Dans l’univers de Britta Teckentrup, rien n’est établi, tout est remis en question, et donc tout est possible.

« Qu’est-ce qui peut bien me retenir au sol, et m’empêcher de m’envoler ? » Eh bien oui, quoi donc ? Rien, si je le désire. Le champ des possibles s’ouvre, la liberté nous tend les bras. Ode à l’imagination ? Définition toute personnelle de la réalité ? Fantaisie artistique ? A nous de nous approprier ces pages et de vagabonder dans leurs possibilités, leurs opportunités, l’espace fantasmé qu’elles créent, l’horizon qu’elles tissent.

Sur la couverture une petit fille regarde la pleine Lune par la fenêtre ouverte. Cet état de contemplation ne nous quittera pas, chacune des questions posées cultivant un certain état d’apesanteur face à des questions toutes simples et en même temps si vastes.

« Est-ce que je peux comprendre tout l’univers ? »

Lorsque l’on réalise que tout ceci est moins un appel à la réponse qu’une invitation à la rêverie, on se retrouve vraiment face à la beauté de l’interrogation. Se poser des questions, c’est être en vie.

De-ci de-là), quelques questions plus terre à terre, plus sensées, s’intercalent dans toute leur fragilité.

« Pourquoi ai-je peur de ce que je ne connais pas ? »

« Est-ce qu’il va m’embrasser ? »

« Est-ce que c’est grave de sortir du rang ? »

Autant d’interrogations intimes, universelles, reflets d’états d’âme d’une humanité en constante quête. Ce Livre des questions une fois refermé, mille autres se posent. Avec un brin d’originalité en plus que ce à quoi nous sommes habitués. Elles nous appartiennent et nous accompagnent tout le temps. Alors autant les soigner. Et Britta apparaît pour cela comme le guide parfait. (A.J.)

Olivier Tallec – C’est MON arbre (L’école des Loisirs)

C’est l’histoire toute simple d’un écureuil qui vivait dans un arbre. Enfin, pas un arbre, SON arbre. Avec SES belles pommes de pin, SA belle ombre. Bref, SON bonheur, tout simple.

C’est l’histoire toute simple d’un écureuil qui vivait dans un arbre. Enfin, pas un arbre, SON arbre. Avec SES belles pommes de pin, SA belle ombre. Bref, SON bonheur, tout simple.

Sauf qu’une angoisse sans doute l’étreint : et si quelqu’un venait un jour profiter de son ombre ? et si SON arbre devenait SON arbre à lui, l’autre ? Pire : LEUR arbre ? Vite, il faut bâtir, des portails, des palissades, des murs. Non, un mur, juste suffisamment long pour qu’on ne puisse pas le contourner et qu’il rencontre un autre mur où…Et si derrière ce mur il y avait UN PLUS GROS ARBRE ?

« Greed is good » (L’avidité est bonne) répétait à s’époumoner Seth Gecko dans le premier Wall Street. Really ?

Retour en très grande forme pour le wonderboy Olivier Tallec, qui, avec une économie de moyens (un grand dessin, quelques lignes par page, insistant les possessifs) et un humour toujours aussi affuté parvient à nous distiller, l’air de rien, une impressionnante évocation du monde qui ne tourne plus si rond : la surconsommation et la sur-possession (les pommes de pins, gardées à l’absurde), la tentation grégaire et le problème migratoire (« alors bien sûr, on peut toujours dire qu’il y a des pommes de pin pour tout le monde et même de l’ombre pour deux », dit l’écureuil, hargneux), les murs et les frontières de l’absurde (le « Build that wall » de Trump), l’Envie et l’insatisfaction dévorante de notre système (et si derrière le mur, je pouvais posséder UNE FORET ?),…

… La dernière image, la seule silencieuse, qui voit se confronter la solitude triste de la colère à l’interrogation de ceux qui vivent en communauté ne laisse plus de doute : fable mordante aux tons chauds, « C’est MON arbre » touche au plus juste. Elle donnera aux plus petits le sens du partage et de l’importance de l’Autre et offrira aux plus grands, nous autres parents, un petit précis cathartique façon La Fontaine du monde tel qu’il va à l’aube de ce siècle, et qu’on finira, par aveuglement, par leur léguer. Le tout avec un sourire malin aux lèvres, qui nous dit qu’il est encore temps. Chapeau. (J.N.S.)

Tomi Ungerer – Juste à temps (l’école des loisirs)

Tout le monde a fui. Vers la Lune, eden sans doute face à une Terre que l’être humain laisse ravagée. Dans son cauchemar géométrique, Vasco erre. Son ombre brutalement le sauve, « juste à temps », de chaque catastrophe qui se présente : explosion, effondrement, tsunami, dérèglement des temps. Il croise « Rien », qui lui remet une lettre pour sa femme. Celle-ci, dans un dernier pleur, lui confie son enfant, Poco. « Vasco serra dans son cœur l’enfant gémissant. Enfin il avait quelqu’un à choyer. JUSTE A TEMPS ! ». Ensemble, ils avanceront dans les ténèbres, collés par l’amour, pour espérer trouver un refuge.

Tout le monde a fui. Vers la Lune, eden sans doute face à une Terre que l’être humain laisse ravagée. Dans son cauchemar géométrique, Vasco erre. Son ombre brutalement le sauve, « juste à temps », de chaque catastrophe qui se présente : explosion, effondrement, tsunami, dérèglement des temps. Il croise « Rien », qui lui remet une lettre pour sa femme. Celle-ci, dans un dernier pleur, lui confie son enfant, Poco. « Vasco serra dans son cœur l’enfant gémissant. Enfin il avait quelqu’un à choyer. JUSTE A TEMPS ! ». Ensemble, ils avanceront dans les ténèbres, collés par l’amour, pour espérer trouver un refuge.

Difficile de résumer ici et en mots, tant il faut en faire l’expérience silencieuse de lecture, l’entrelacs complexe et halluciné d’images désespérées et de mots qui s’entrechoquent dans cet album d’une noirceur absolue : les immeubles s’effondrent, les pipelines se déversent, les arbres se disloquent et les chars noirs s’apprêtent à dévorer la nature, l’eau monte et ravage les villes, un hôpital abandonné résonne de pleurs.

Bien sûr, c’est notre monde que raconte « Juste à temps ! », dystopie SF et posthume de l’immense Tomi Ungerer. « Juste à temps », répété comme un mantra ambigu, qui sauve Vasco mais qui nous a sans doute trop souvent servi d’excuse : on s’en sortira, juste à temps, des cités trop grandes, des forêts qui brûlent et des pipelines fous. On trouvera une solution, juste à temps, pour ce climat qui se dérègle et ce monde qu’on engloutit. Et au pire, on sera des Hommes : faibles, minables, et on se détruira ou on fuira.

Mais rien n’est perdu, dans la dépression pourtant inéluctable qui suinte de ce tombeau dans ce cauchemar géométrique et rectilignes où Dali (joli hommage avec un immeuble qui fond) aurait rencontré de Chirico et Lynch (on songe aussi aux délires d’un Marc Antoine Mathieu). Seuls guides pour Vasco (le dernier des explorateurs ?), son ombre, et l’amour.

En voulant protéger la fragilité de cet enfant, en suivant son cœur et son instinct, l’Humanité sera sauvée, nous dit Ungerer, « juste à temps », dans cet album testamentaire qui hurle de rage en silence, synthétisant le mantra de l’auteur « il faut traumatiser les enfants, sinon on en fera tous des experts comptables ». La phrase, souvent tronquée et mal comprise, ne voulait dire que cela : leur apprendre à voir, et non à classer, compter, reproduire. Leur dire la vérité, disait-il, pour les préparer, pour leur ouvrir les yeux avec cruauté mais avec la tendresse du guide. C’est cela, le rôle d’éducateur disait-il, pour éviter que cela ne recommence : dites-leur ce que nous avons fait, dites-leur ce que nous faisons, ne les protégez pas de nos bassesses, pour les sauver.

Il faut traumatiser les parents, aussi, tant cette traversée, bouleversante et étouffante, dit aussi bien un monde en miettes qu’elle résonne de l’odyssée douloureuse d’une reconstruction mentale (la traversée d’une dépression, la recherche d’un refuge après un deuil). Ce n’est pas innocent alors que l’album soit dédié tout autant à ses petits-enfants, l’avenir, qu’à son frère qui, dit-il « dut se tourner vers l’avenir et qui devint mon ombre éclaireuse après la mort de notre père ».

Il faut lire l’épilogue du récit, émouvant aux larmes, pour comprendre à quel point « Juste à temps ! » est un album majeur de l’œuvre d’Ungerer, synthétisant sa colère et son amour.

Noir et lumineux, « Juste à temps ! » nous démolit et nous reconstruit par la tendresse d’une main tendue et la simplicité de chef d’œuvre.

Aujourd’hui retourné à la poussière et à la terre ravagée qui est la nôtre, qu’il sentait se décrépir par notre aveuglement de possession, que nous détruisons comme des lâches avant de fuir, celle qui héberge la saloperie des hommes et leur folie qui a failli détruire le petit Tomi et pourrait détruire le jeune Poco et qui, pourtant les a sauvés tous les deux, le vieux sage, le vieux fou Ungerer nous fait un dernier signe depuis l’autre bord, un dernier sourire carnassier au regard triste d’amour, qu’il souligne en gras, comme un testament d’espoir, ultime mot du récit : il faut aimer, toujours, et qu’elle soit intérieure ou extérieure, « paix ». (J.N.S.)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

Karine Cnudde

Encore une superbe sélection !

Olivier ROSSIGNOT

Vous nous voyiez ravis tout également, d’autant que le monde de la littérature jeunesse et de l’illustration jeunesse compte énormément pour nous.

AGUILAR Michel

Je suis enchanté de connaitre votre site, a cause de la créme de la creme….et tomi Ungerer. Bien cordialement, Michel AGUILAR