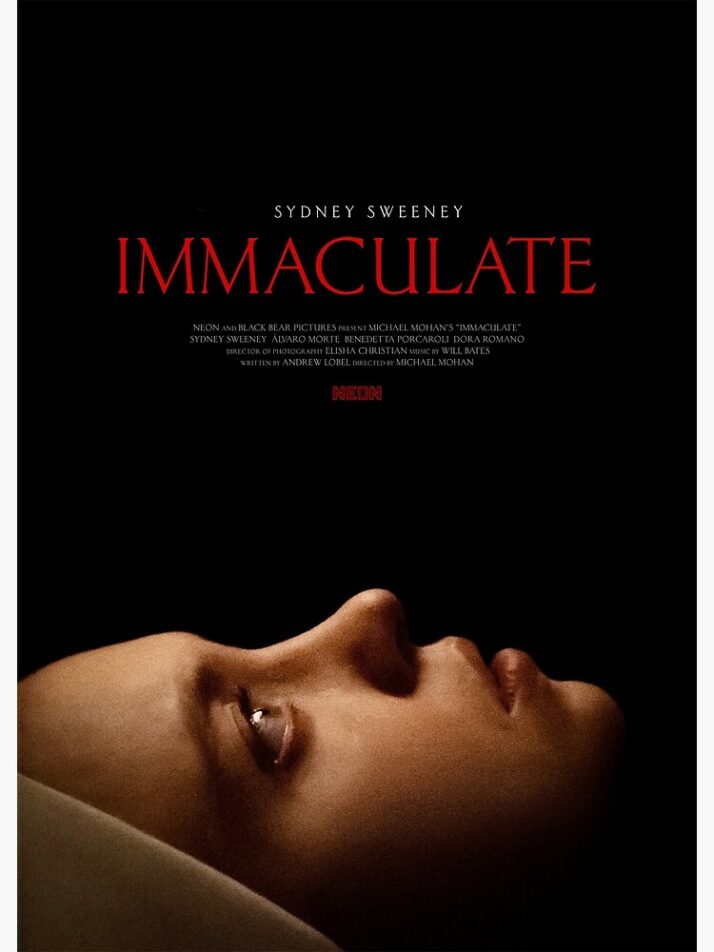

Cecilia, jeune religieuse américaine arrivant dans un couvent perdu dans la campagne du Latium, ressuscite le souvenir de Susy Banyon, la jeune femme débarquant dans l’étrange école de danse de Suspiria de Dario Argento (1977), et Sydney Sweeney celui de Jessica Harper. La jeune bonne sœur d’Immaculée, film d’horreur aussi beau qu’atypique de Michael Mohan, n’est pas en effet sans rappeler par sa caractérisation et sa trajectoire ce précédent marquant : personnage sans repères débarquant de son Amérique natale dans un pays dont elle ne maîtrise ni les codes ni la langue, elle se trouve très vite dans un lieu isolé du monde réel, incapable de cerner ce qui s’y passe, utopie de prime abord engageante mais exsudant très vite une sorte de toxicité profondément dérangeante, jusqu’à faire de cet endroit reclus une sorte d’antichambre du Mal absolu contre lequel elle va devoir se battre pour espérer tout à la fois survivre et faire triompher le Bien qu’elle est supposée représenter. Sa condition de religieuse à la vocation apparemment inébranlable renforce le manichéisme de cet affrontement qu’elle va livrer jusque dans sa chair même.

La vocation de Cecilia (S. Sweeney) (©Metropolitan FilmExport)

Car Cecilia, qui a fait vœu de pauvreté et de chasteté en entrant dans le couvent, se retrouve enceinte sans n’avoir jamais mis à mal son engagement religieux. Miracle digne d’une nouvelle Vierge Marie ou manipulation au sein d’un lieu où le non-dit et l’aliénation semblent être la norme ? Ce caractère inexplicable va guider Immaculée tout du long, imprégnant tout à la fois son climat malsain, la peinture anxiogène de tous les personnages entourant Cecilia, les atteintes gore aux corps que filme avec une certaine gourmandise Michael Mohan ; tout cela gravite autour de la rondeur du ventre de la religieuse, provoquée par la présence d’un être indéterminé, divin ou démoniaque, humain ou surhumain, qui tient autant du Sauveur (du point de vue du Père Tedeschi, interprété par l’acteur espagnol Álvaro Morte, rendu célèbre par la série La Casa de Papel) que du Mal symbolique corrompant la morale d’un lieu pourtant sacré par essence.

Père Tedeschi, ou l’ambiguïté du pouvoir religieux (A. Morte) (©Metropolitan FilmExport)

Le trouble que provoque le film provient justement de cette atmosphère de corruption généralisée, vouée à ébranler la croyance profondément ancrée de Cecilia par la volonté d’un pouvoir ecclésiastique souhaitant peu ou prou se substituer à Dieu et faire taire celles et ceux qui croiraient moins en eux qu’en Lui (bien qu’ils se revendiquent hypocritement de Son pouvoir). Cela donne graphiquement lieu à la résurgence d’un certain cinéma de genre italien des années 60 et 70, mêlant une inquiétude séche et austère, dont les murs de pierre du couvent et les ciels embrumés ou obstrués par le décor sont les symptômes, à la violence baroque, cruelle, vicieuse d’une horreur non dénuée d’un sadisme certain, et dont Mario Bava reste et restera toujours l’un des grands maîtres. L’influence du cinéaste italien se trouve manifeste dans Immaculée par l’usage d’un élément graphique des plus marquants de son cinéma : certains religieux (ou religieuses) du couvent, dans le contexte d’une assemblée secrète aux confins du sectaire, soumettent à la torture et à la mort celles qui les contesteraient au sein du lieu saint, portant une cagoule dissimulant entièrement leur visage évoquant sans contestation possible le masque du tueur en série de Six femmes pour l’assassin (Sei donne per l’assassino, 1964). L’emprunt ne semble pas que cosmétique : bien qu’il se réfère à une figure révérée du cinéma de genre, ce motif du masque permet de donner une apparence presque allégorique au Mal (le tueur chez Bava, les prêtres ou bonnes sœurs dévoyés chez Mohan), faisant du meurtre une instance sans visage puisque sans entendement possible. Si la dissimulation permettait au whodunit dans lequel se love le giallo de fonctionner à plein dans le film de Bava (nous connaîtrons à terme le visage de l’assassin du titre), elle permet à Michael Mohan d’appuyer encore son point de vue sur le lieu délétère qu’il filme et ceux qui l’habitent : avec leur cagoule rouge et leur visage indiscernable, adorateurs de l’enfant inexplicable que porte Cecilia, les religieux du couvent ne sont avant tout que les serviteurs dévoués du Mal.

Le Mal sans visage (©Metropolitan FilmExport)

De ce fait, par ricochet, Immaculée, dépassant son simple statut de film d’horreur nostalgique amoureux de certaines figures tutélaires du genre, se fait questionnement réel sur ce qui définit le culte, la foi et la dévotion. La croyance est-elle une conviction intime reposant sur ses expériences personnelles et/ou traumatiques (la foi de Cecilia lui est apparue lorsque, enfant, elle faillit mourir noyée après avoir traversé la glace d’un lac gelé), ou un dogme « officiel » régi par des hommes de pouvoir ecclésiastiques mis en place par leur hiérarchie, ascendance qui n’a finalement plus grand-chose de divin ? Est-elle émotionnelle et sensorielle ou, au contraire, intellectuelle et idéologique ? Est-elle instrument de dénuement ou de pouvoir ? Discrètement, derrière le paravent du cinéma d’horreur, Michael Mohan aborde de réelles interrogations d’ordre philosophique, somme toute pas si éloignées de celles que se posait le film Benedetta de Paul Verhoeven (2021), dont Immaculée pourrait être une sorte de petit cousin de série B moins porté sur la sexualité des soeurs et le puritanisme des dévôts que sur l’inextinguible quête de pouvoir de ceux qui ont une emprise spirituelle sur les âmes perdues.

Horreur viscérale (S. Sweeney) (©Metropolitan FilmExport)

Le combat de Cecilia contre le lieu désacralisé et ses habitants ne peut conduire qu’à la dernière séquence du film, d’ores et déjà l’un des moments de cinéma les plus saisissants de l’année, faisant montre d’une violence viscérale incarnée avec une puissance sidérante par l’impressionnante Sydney Sweeney, et d’autant plus inconfortable que sa mise en scène diffère de celle qui parcourt tout le reste du film. Elle achève définitivement de faire d’Immaculée une œuvre horrifique marquante, à peine polluée par quelques jump scares inutiles. Comme autant de tributs offerts au contemporain alors même que sa force est de convoquer une horreur moins évidente oscillant entre frontalité baroque et épouvante évanescente finalement peu commune et se suffisant à elle-même.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).