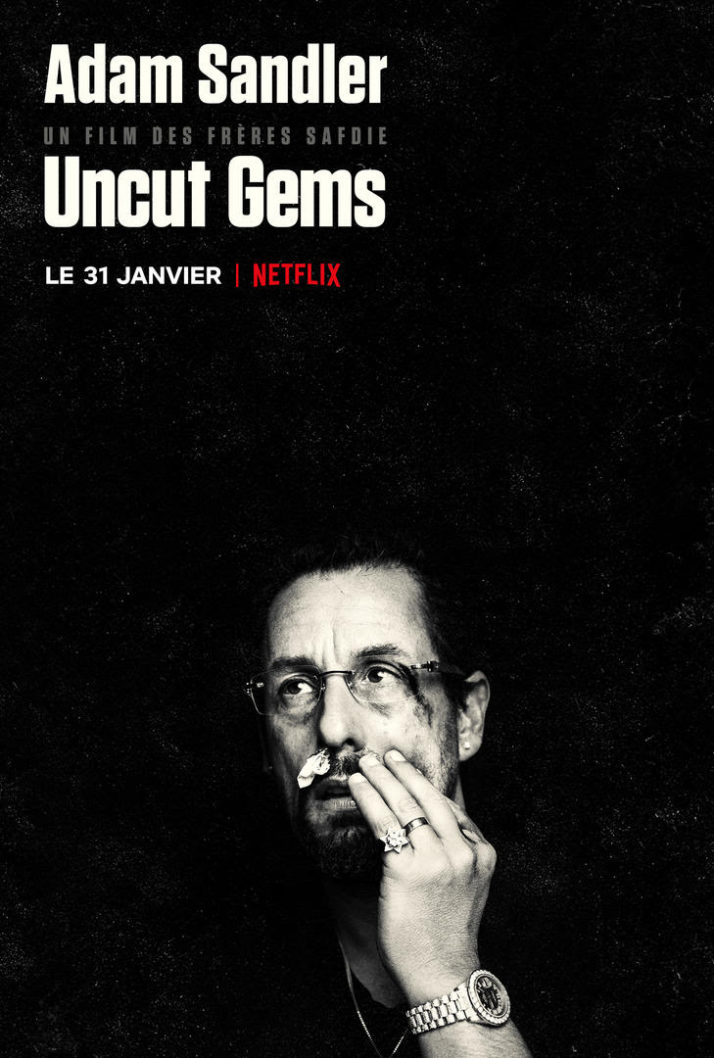

Les cinéastes issus de la mouvance Mumblecore (1) seraient-ils en train de discrètement dynamiter Hollywood de l’intérieur ? Après le sacre de Barry Jenkins aux Oscars il y a trois ans, les succès croissants des réalisations de Greta Gerwig ou encore la capacité récente de Josh et Benny Safdie à attirer des stars d’envergures dans leurs projets (Robert Pattinson hier, Adam Sandler aujourd’hui), la question se pose. On notera le rôle non négligeable de la société de production et distribution indépendante A24, dans cette entreprise de mise en lumière, puisqu’on lui doit les diffusions sur le sol américain de Moonlight, Lady Bird, Good Time et Uncut Gems (distribué à l’international par Netflix). Remarqués au cours des années 2000, au sein des sections parallèles de grands festivals (Lenny and the Kids à la Quinzaine des réalisateurs en 2009, Mad Love in New York section Orizontti à Venise en 2014), ils bénéficient d’un gros coup de projecteur en 2017 grâce à la sélection en Compétition à Cannes de Good Time. Très bien reçu et plébiscité un peu partout (y compris dans ces colonnes), l’auteur de ces lignes goûtait pourtant très peu à l’engouement général autour de ce thriller nocturne. Souvenir d’un long-métrage artificiel et désincarné, prenant de haut le genre dans lequel il s’inscrivait, bien loin par exemple de la sensibilité brute d’un Mad Love in New York. Projet de longue date, la première version du script d’Uncut Gems remonterait à 2009. Il se base sur une matière véridique : des histoires racontées par le père des cinéastes, lorsqu’il travaillait au sein de Diamond District (quartier situé au cœur de Manhattan) à New York pour un certain Howard. Bien que pressenti dès le départ, la collaboration avec Adam Sandler mettra de nombreuses années à aboutir. Entre temps, Sacha Baron Cohen puis surtout Jonah Hill (Martin Scorsese supervise alors la production) seront attachés au film. Très pris par la série Maniac et la réalisation de 90’s, l’acteur est finalement remplacé par Sandler rencontré quelques mois plus tôt à Cannes (il présentait The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach). Convaincu par Good Time, la superstar de la comédie américaine accepte de pénétrer l’univers, a priori éloigné de ses bases, des frères Safdie. Il campe Howard Ratner, le volubile propriétaire d’une bijouterie new-yorkaise de Diamond District, revendeur à ses heures perdues. Entre des dettes qui s’accumulent et des percepteurs qui le cernent, il risque tout dans l’espoir de rester à flot… et en vie.

Copyright Netflix 2020

Délocalisé, le temps d’un court prologue, de ce qui constituait jusqu’à présent leur champ d’action exclusif (New York), les frères Safdie affirment très tôt, par un raccord graphique (aux visions cosmiques) et osé, l’un des fondamentaux de leur cinéma. Bascule en quelques images d’une mine d’Éthiopie marquée par le sang et le danger, vers les organes d’un protagoniste en pleine coloscopie, introduit littéralement de l’intérieur. La distance (plusieurs milliers de kilomètres) et la temporalité (dix-sept mois) séparant ces deux situations, importe moins que l’idée d’une fiction conçue comme une hybridation de la réalité. Histoires vraies transformées en matière cinématographique (l’autobiographie d’Arielle Holmes pour Mad Love in New York, les anecdotes paternelles ici), personnalités identifiables (le basketteur Kevin Garnett, le chanteur The Weeknd) jouant leurs propres rôles discrètement remixés, tournage en décors naturels : la frontière est mince, poreuse. Thriller tragique aux accents de comédie noire, Uncut Gems fait l’effet de montagnes russes où la tension ne relâche jamais, tandis que l’action ne cesse de se démultiplier. Caméra collée aux gestes et mouvements de son anti-héros charismatique, on découvre le microcosme au sein duquel il évolue, son mode de fonctionnement, son entourage, ses combines. Placé d’entrée en situation critique, Howard Ratner se pose tel le croisement entre Axel Freed (James Caan dans Le Flambeur) et Cosmo Vitelli (Ben Gazzara dans Meurtre d’un bookmaker chinois) balancé au 21ème siècle. Du héros du film de Karel Reisz, on retrouve une même addiction compulsive, moins porté sur les gains éventuels que l’adrénaline procurée par l’incertitude du pari, la recherche d’une jouissance instantanée. Personnage en représentation constante, frimeur, vulgaire, escroc lâche, menteur, il fait l’effet d’un vampire égoïste et égocentrique aspirant dans sa chute ses proches (femme, maîtresse, enfants, qu’il n’aura de cesse de délaisser ou mettre en danger), à mesure qu’il perd le contrôle de son monde. Odieux, possiblement détestable et pourtant attachant dans sa dimension pathétique, il rappelle par ses penchants autodestructeurs le Jake LaMotta de Raging Bull quand la mise en scène du New York urbain renvoie davantage à une autre chef d’œuvre scorsesien : Mean Streets.

Copyright Netflix 2020

Œuvre contemporaine située dans un passé proche (printemps 2012), inscrite dans un héritage défini et identifiable : le cinéma du Nouvel Hollywood (le nom de Martin Scorsese en tant que producteur exécutif au générique n’a rien d’anodin) et celui de son père spirituel John Cassavates. Les réalisateurs s’implantent dans un cadre, Diamond District, déjà appréhendé par deux cinéastes importants du mouvement, John Schlesinger sur Marathon Man et Sidney Lumet pour Une étrangère parmi nous. Passés par le documentaire (Lenny Cooke, Straight Hustle, Buttons) et le clip (Marcy Me de Jay-Z), Josh et Benny Safdie ont depuis leurs débuts fait évoluer leurs aspirations formelles. Au dépouillement maximal des premiers essais se sont progressivement ajoutés des effets de style visuels et sonores flirtant parfois avec l’ostentatoire. Continuité logique et synthétique de ces antécédents, survolté, viscéral et chaotique, ce dernier long-métrage se pose comme leur réalisation la plus homogène et la plus intense. Mis en lumière par Darius Khondji (rencontré sur le clip évoqué plus haut), la photographie, esthétique sans mettre entre parenthèses des envies naturalistes, témoigne d’un travail de stylisation épurée. La mise en scène étouffante prend un malin plaisir à rapetisser des décors souvent étroits par un usage très fréquents de plans rapprochés. Sentiments et sensations constamment exacerbés à l’intérieur de ce cinéma pleinement vivant. Cru et atmosphérique, brutal et onirique, soutenu par les nappes synthétiques de Daniel Lopatin aka Oneohtrix Point Never (entrecoupées par les incursions sonores de The Weeknd ou plus surprenant, un célèbre tube de Gigi d’Agostino !), Uncut Gems passe par le genre pour évoquer un monde mutant et déliquescent.

Copyright Netflix 2020

« Holy shit, i’m gonna cum ! » lance Howard à l’issue d’un gros plan de ses yeux hallucinés fixé sur l’opale (la fameuse « uncut gems » du titre). Moins fasciné par son éventuelle beauté que les gains énormes qu’elle pourrait lui rapporter, se lit un rapport aux choses régi par le prisme de l’argent roi. Innocence perdue à l’image du « ballet » d’un écran à l’autre au domicile familial le temps d’un match de basket sur lequel il a parié, au détriment de sa femme et de ses enfants. Regard perverti comme l’illustre cette séquence où le protagoniste, observe silencieusement sa maîtresse, Julia, se dévêtir, pendant qu’il échange des textos avec elle. Le virtuel précède le réel, de la même façon que le spéculatif a toujours un temps d’avance sur le concret. Cinéastes profondément amoureux de leurs personnages, les Safdie mettent moins en cause les individus que l’univers au sein duquel ils évoluent. Située peu après la crise des subprimes de 2008, cette histoire d’un bijoutier jouant frénétiquement un argent qui ne lui appartient pas, se fait l’allégorie d’un capitalisme fou et malade, en bout de course. Film subtilement moral, Uncut Gems, laisse in fine aux « exploités » la possibilité de prendre leur revanche sur l’oppresseur et l’oppression qu’ils subissent. Début de lumière au bout du chaos ou simplement la mise en place de nouveaux profils à la tête d’un système vicié et naturellement irrécupérable ?

Copyright Netflix 2020

Impossible d’aller plus loin sans dire quelques mots sur un casting aussi dément qu’hétéroclite. En première ligne, un Adam Sandler qui après une décennie qualitativement peu passionnante tutoie des sommets qui n’étaient plus espérés. Dès sa première apparition, il impose un look, un phrasé (plus souvent hurlé que parlé), un abattage jubilatoire, une énergie qui ne s’épuise jamais. Prestation monstrueuse d’un comédien mésestimé et méconnu à la filmographie longue et inégale. Pourtant des précédents dans le cinéma d’auteur il y en a eu (Punch Drunk-Love de Paul Thomas Anderson et Funny People de Judd Apatow en tête) ainsi que des grandes comédies sous-cotées telles que You don’t Mess with the Zohan ou Amour et Amnésie. Sans parler des actes manqués, il était premier choix de Michael Mann dans Collateral pour le rôle de Max (finalement tenu par Jamie Foxx) puis pour celui du Bear Jew (Eli Roth au final) dans Inglorious Basterds. Acteur d’une générosité précieuse et contagieuse, doté d’une palette de jeu beaucoup plus riche que celle à laquelle on l’a cantonné, il tient ici l’une de ses prestations les plus éblouissantes. Si Howard paraît humain malgré tout, il y est pour beaucoup. À ses côtés, la débutante Julia Fox (créatrice, photographe, artiste), dans un rôle faussement ingrat (un superbe changement de point de vue à mi-parcours vient bouleverser les perspectives) s’impose comme la révélation du long-métrage. Elle contrebalance un à un, les a priori sur son personnage par sa justesse et son premier degré en toutes circonstances. Acteur principal de l’un des meilleurs films d’Oliver Stone, Talk Radio, on prend plaisir à revoir Eric Bogosian sur un écran ou retrouver le très bon Lakeith Stanfield, découvert l’an passé dans Sorry to bother you. « This is how I win » dit le protagoniste, réplique que les frères Safdie pourraient reprendre à leur compte. Ce cauchemar tendu et épuisant, émouvant et galvanisant, laisse sans voix. Victoire par KO.

Copyright Netflix 2020

(1) Mouvance du cinéma indépendant américain née au tournant du 21ème. Les films Mumblecore se caractérisent principalement par une production « fauchée » (tournages majoritairement en numérique), le choix de ses sujets (principalement des relations entre personnes de vingt à trente ans), des dialogues en partie improvisés et des acteurs non professionnels. En anglais « To humble » signifie marmonner.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).