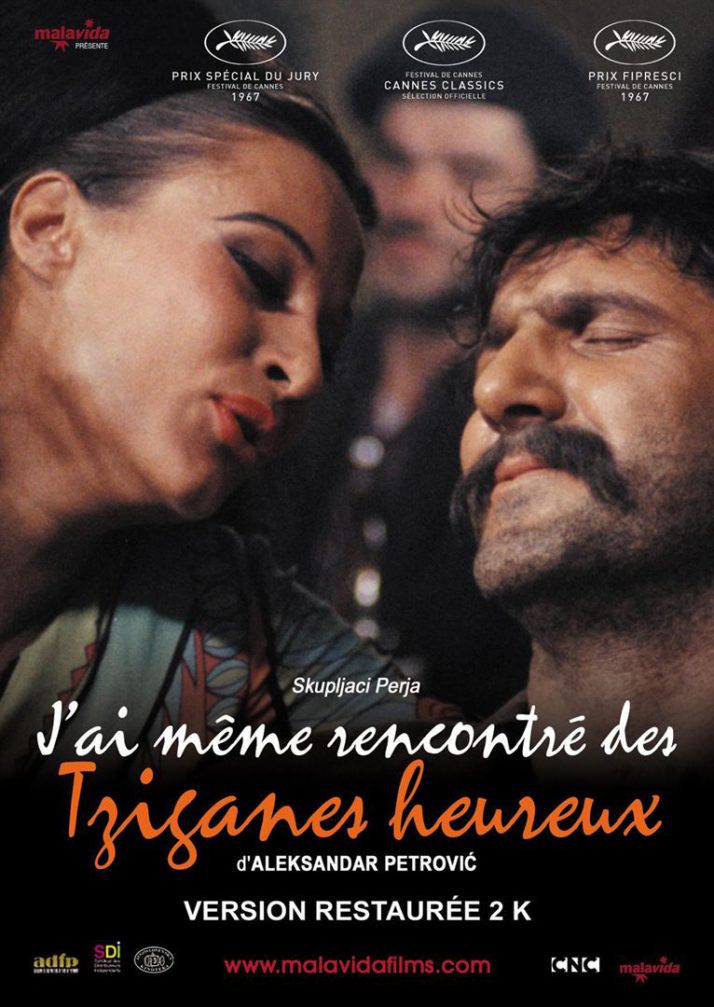

Avec J’ai même rencontré des Tziganes heureux, Aleksandar Petrović, figure de proue de la nouvelle vague yougoslave, appelée Vague Noire, dresse un portrait réaliste, sans jugement ni complaisance de la communauté Rom de Yougoslavie. Le film, Grand Prix Spécial du Jury au Festival de Cannes en 1967 (ex-æquo avec Accident de Joseph Losey), suit l’histoire de Bora (excellent Bekim Fehmiu), habitant d’un petit village tzigane de Voïvodine et principal concurrent de Mirta dans le commerce de plumes d’oies (d’où le titre original Skupljači perja qui signifie « Les Ramasseurs de Plumes »). Mais la rivalité entre les deux hommes prend une autre tournure quand Bora s’éprend de Tissa, la belle-fille de Mirta…

Copyright Malavida

Il se dégage de J’ai même rencontré des Tziganes heureux, une constante opposition entre la peinture d’un quotidien rude et éprouvant et une vraie pulsion de vie qui se ressent à travers ses très nombreuses scènes de fêtes, de beuveries et de chant (la chanson Djelem Djelem étant même devenue l’hymne des Roms suite au succès du film). Cette recherche du plaisir, cette exaltation, cette ivresse est un exutoire, une manière d’échapper à la réalité ne serait-ce que le temps d’une danse. La fête n’est pas une simple célébration, elle est ici dionysiaque, excessive et parfois destructrice. Cette dichotomie existe parfois au sein d’une même séquence, comme lorsque, par le biais du montage, le réalisateur clôt une scène de sexe avinée entre Bora et une jeune femme par un plan du bébé de celle-ci, mort dans son berceau pendant la nuit. La vie, le sexe, le vin et la mort synthétisés en un cut brutal.

Petrović met en avant un élément primordial de la vie quotidienne des tziganes qui résume ce lien entre la force de la vie et l’inéluctabilité de la mort : il s’agit de la religion. L’Église orthodoxe est centrale dans le film (et ce dès le générique avec sa citation de l’évangile selon saint Luc) et le réalisateur insère à de nombreuses reprises des plans fugaces sur des icônes représentant l’enfant Jésus, les anges dans leur gloire mais aussi des démons et des saints décapités. Le vivant et le morbide synthétisés en une même croyance, à l’image du corps supplicié mais ressuscité du Christ. L’allégorie christique revient ainsi à plusieurs moments du film, que ce soit à travers les stigmates que Bora s’inflige dans la paume de ses mains à l’aide de verre brisés lors d’une fête, ou, sous une forme plus comique, lorsque, Mirta, totalement saoul entre dans le village à dos d’âne comme Jésus entrant à Jérusalem. Le sacré et le trivial, la joie et le macabre réunis dans l’imagerie religieuse.

Copyright Malavida

Le réalisateur offre une approche quasi documentaire de la vie de ses personnages, le film est le premier long-métrage à avoir été tourné en langue tzigane et la plupart des rôles sont ainsi tenus par de vrais Roms que Petrović filme très souvent en gros-plans, comme fasciné par leurs visages, leurs yeux, leurs rides. Leurs quotidiens, composés de petits commerces plus ou moins légaux, leurs traditions parfois pleines de joies ou au contraire violentes, sont dépeints sans apporter de regard moralisateur, à hauteur d’homme tout simplement.

À l’inverse, la place prépondérante de la religion dans la société tzigane est raillée à de nombreuses reprises, notamment à travers ce pope revendant les plumes des édredons de frères défroqués ou morts, ou encore certaines transactions qui ont lieu pendant les messes sur les bancs de l’église du village. Une hypocrisie encore plus évidente quand, au détour d’une scène, une nonne refuse, au nom de ses principes, de baptiser un nouveau-né après sa mort.

De cette violence ambiante et de ce poids de l’Église et des traditions naît, la volonté d’affranchissement de certains tziganes. À l’image de Tissa, la belle-fille de Mirta, une adolescente dont le rêve est de quitter le village pour aller vivre à Belgrade. Un rêve nourri par les visions de la ville et de la société moderne qu’elle peut voir à travers les programmes télévisés. La télévision, véritable miroir aux alouettes, qui , lors d’un très bon gag récurrent, se trouve être le seul objet de valeur que Bora tente de revendre à de nombreuses reprises afin d’éponger ses dettes de jeu. C’est ce fantasme de modernité que Tissa va poursuivre, afin de quitter la misogynie (Bora propose d’acheter Tissa à son beau-père) et la misère du village, et ce, au risque de voir ses rêves se briser.

Copyright Malavida

Le cœur du film ne réside pas tant dans l’affrontement entre Bora et Mirta, que dans la cause de ce conflit : Tissa. Elle qui n’est encore qu’une enfant est au centre de cette tragédie, c’est elle qui ouvre le film, c’est de son désir d’émancipation et de liberté dans une capitale fantasmée dont il est question en premier lieu. « Je ne vais pas garder des oies toute ma vie » déclare-t-elle dans la scène inaugurale. Au milieu des querelles d’adultes, ce sont des enfants et de leur innocence dont le réalisateur a choisi de parler. Que ce soit au travers de leurs visages filmés en gros plans, témoins de la violence du village ou dans cette scène où, après son mariage avec Tissa, son mari (âgé d’une douzaine d’années) est moqué par tous les habitants car il est encore puceau. Un enfant à qui l’on reproche de ne pas être un homme. Dans une scène terrible, Aleksandar Petrović va même jusqu’à faire d’un objet purement ludique et enfantin (une marionnette), un terrible appât dans les mains d’un adulte.

C’est aussi cette jeunesse qui se retrouve brisée lorsque Tissa arrive en ville. Tout en conservant son regard réaliste, le réalisateur filme ces jeunes tziganes réduits à la mendicité, à chanter dans les cours d’immeubles afin de récolter quelques pièces. Triste constat où ceux qui ont rêvé un monde doivent affronter la réalité. À la ville, le chant n’est plus un exutoire mais un moyen de survivre.

Ainsi, toute l’énergie du film, sa musique, son ton, son rythme sont comme l’habit d’une œuvre profondément désespérée dont la forme épouse la nature même du peuple Tzigane auquel il rend hommage. Enfant ou adulte, rêveuse optimiste ou flambeur invétéré, les personnages du film sont tous en quête d’un ailleurs, d’une échappatoire, même chimérique, à l’image de cette route qui défile, premier et dernier plan du film. La route, la fuite, l’exil, le retour, un condensé du destin de ceux que l’on nomme les gens du voyage.

© Tous droits réservés. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Par ailleurs, soucieux de respecter le droit des auteurs, nous prenons soin à créditer l’auteur. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).