Elle n’a pas de nom, encore moins de lieu défini : un petit village, sans doute en Argentine, où elle s’est installée avec son compagnon, elle, l’étrangère. Tout juste sait-on qu’elle est mère, cette jeune femme qui vomit ses démons : son mari de plus en plus étranger, ce bébé qu’elle n’arrive pas à aimer, ces pulsions sexuelles et morbides, ces escapades nocturnes dans la forêt, à la lisière de la folie.

C’est son histoire, sa cervelle, jusqu’aux limites du « je » : étrangère partout, sentant peu à peu se décoller le monde, ne réussissant jamais à s’y tenir, à ce quotidien qui pourtant semble convenir à tant de gens, et qu’il semble si difficile à résumer ou à dire, sans basculer dans la litanie du banal. Un pavillon modeste, un petit chien, un bébé qui babille autant qu’il irrite, un mari vulgaire mais qu’on ne comprend pas ne plus aimer, une belle-mère silencieuse qui porte le veuvage mais les couvre d’amour et de silence, un amant de passage ou une fête de famille qui tourne au fiasco à « faire comme si ».

« Je n’entre pas car je suis une marginale, je ne sais pas parler sans insulter, j’épie les gens chez eux et ne me suis pas lavée depuis des jours. Je le vois venir vers moi, contre la vitre, il souffle par le nez et je sais que lorsqu’il ouvrira la baie je serai un cygne noir et un canard castré quand il se mettra à me crier dessus. Je vais rentrer. Arrête de demander la lune. Je vais réfréner ma démence, utiliser la salle de bains. Je vais coucher le garçon, masturber l’homme et différer l’insurrection pour une vie meilleure. Moi qui voulais mettre au monde un enfant non déclaré. Sans état civil. Sans identité. Un enfant apatride, sans date de naissance ni nom ou condition sociale. Un enfant errant. »

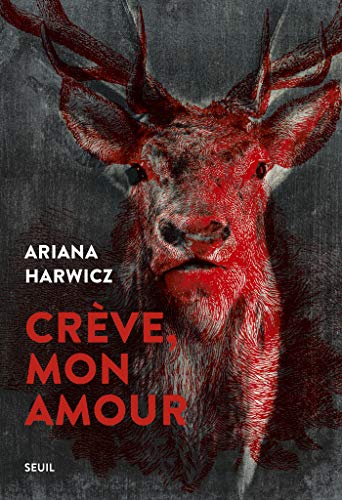

Rien ne suffit, rien n’empêche le glissement : c’est ce torrent de boue intime que déverse le monologue enfiévré « Crève, mon amour » d’Ariana Harwicz, nouvelle météorite des lettres sud-américaines, flux de pensée tendu et harassant qui dynamite peu à peu lecteur et carcans.

Car ce qu’il conte, ce train de cerveau en surchauffe, dans un déversement proche d’une Virginia Woolf perfusée à la violence, c’est au fond la brutalité des rôles qu’assignent la société et que l’auteure, qui avoue avoir mal vécu son arrivée à la maternité, cherche à expier : social, familial, maternel.

- desperate housewife

Il est des romans centrifuges, créant narration, personnages, lieux et actions (et ils sont d’ailleurs bien plus aisés à résumer, les premiers paragraphes ci-dessus en témoigne bien). « Crève, mon amour » est leur exact opposé : un « je » impossible qui écrase tout sur son passage, une spirale serrée, dont les virages mènent sans issue vers l’intime et le gouffre du néant.

Et quand, progressivement, à partir du tiers du roman, la narration comme le récit commencent à se déliter, contaminé par la folie que plus rien ne peut contenir, un malaise grandissant apparait : le piège est refermé.

« Quand mon mari est en voyage, j’installe un bébé en plastique sur l abanquette arrière de la voiture en pleine canicule. Je m’amuse à regarder tous les voisins et les fonctionnaires alarmés qui rappliquent. J’aime observer leurs réactions de bon citoyens, de héros qui veulent briser la vitre et sauver l’enfant d’une mort par asphyxie.C’est drôle de voir le camion des pompiers entrer dans le village toutes sirènes hurlantes. Bande de tarés. Si j’ai envie de laisser mon bébé dans la voiture par quarante degrés à l’ombre je le fais. Et qu’on ne vienne pas me dire que c’est illégal. Si je préfère l’illégalité, si je veux devenir une de ces bonnes femmes congeleuses de fœtus, je le fais. »

- obscénité et dévoilement

Le récit crée alors une dialectique étrange entre la distanciation progressive qui s’opère (la folie, dont nous, lecteur, espérons être épargné, un mysticisme étrange et inquiétant qui se dégage de ce psychisme qui s’effondre, entre suicide, cerf mystique et animisme) et le cadre immuable dans lequel celle-ci survient (l’ennui morne du village, les éclats du couple, la banalité du quotidien, etc).

« Danse, misérable. J’entends une voix distante dans la France médiévale les femmes adultères devaient se dénuder et poursuivre un poulet, et j’ignore pourquoi j’ai l’impression que ce message a un destinataire. Au loin apparait le faon, si seulement je savais ce qu’il essaye de me dire. Deux silhouettes se déploient dans l’air trop clair. Le soupir soulagé qui sort de la gueule d’un loup. Ce sont mes hommes qui gambadent et volent, l’un sur le dos de l’autre. L’echo de leur immense bonheur me parvient. »

Une gêne obscène survient, pour le lecteur, à la lecture de ce déversoir, gueuloir qui oscille sans cesse entre l’impudeur et la colère, nous plaçant en position de voyeur handicapé, incapables de s’extraire du rythme autant que de la fureur du récit, autant que dans celle, plus inconfortable encore, de sentir, au fond de la pulsation enfiévrée, quelque chose de plus grand qui sourd : le dévoilement brut de sentiments trop souvent étouffés.

« De temps en temps passe un poids lourds. Avec le bébé on va au parc couverts de pulls en laine d’agneau et il fait vroum vroum pendant que je halète. A l’intérieur le feu continue de brûler. »

On voudrait, pour décrire cette rage et s’en protéger, écrire « dépression post-partum », mais on ne le peut : cela serait poser un diagnostic, enfermer à nouveau dans des murs ce cri qui cherche tout au long de ses deux cent pages un moyen d’exploser, jusqu’à la limite du réel et du récit.

Ce sentiment de sentir ce décollement du réel, d’être étranger à soi comme aux siens, rêvant de tout bousculer pour renaître, qui ne l’a jamais éprouvé ? Pire, encore : cette maternité (ou paternité) douloureuse, faite d’amour animal comme de violentes pulsions de destruction, amenant dans l’épuisement et à la limite de la bascule, une passion aux deux sens du terme, quel parent peut jurer ne pas le ressentir ?

« Sans le laisser finir je lui file un autre gâteau, il s’etouffe. Je ne me sens pas responsable de ce qu’il pourra penser de moi. Je l’ai mis au monde, c’est suffisant. Je suis une mère en pilotage automatique. Il pleurniche et c’est pire que les pleurs. Je le soulève, lui offre un faux sourire, en serrant les dents. Maman était heureuse avant le bébé. Maman se lève tous les jours en voulant fuir le bébé qui pleure de plus en plus. J’ai envie d’aller aux toilettes mais impossible avec ce caquetage interminable, ces ronchonnments. Que veut-il de moi ? Qu’est-ce que tu veux ? Il ne me laisse pas le laisser. Il courbe le dos. Hier j’ai dû le prendre avec moi, aujourd’hui je préfère me faire dessus. »

En résulte, dans son vomissement, un livre difficile à « aimer », repoussant, impudique, nous prenant par le col pour nous montrer ce que nos yeux ne veulent voir, se déliant et délitant autant que l’esprit de sa narratrice, reprenant pied un instant pour mieux sombrer.

Mais si exorcisme il y a, alors c’est celui-ci : la purge de cette gangrène qui vient mettre un voile (on n’ose, une fois de plus, prononcer le mot de dépression) avec le réel, cette culpabilité d’être incapable ni d’aimer ni de faire semblant.

« Le fils montre du doigt. Le papa berce l’enfant, l’enfant berce le papa. Je les vois m’oublier petit à petit cette nuit et tout aussi lentement celle d’après. »

Qu’elle soit, dans sa crudité comme dans son intime, la voix d’une femme, provoque une bascule encore plus grande. Elles à qui on demande sans cesse d’être mère, femme, pute, les trois à la fois et totalement aucune. En phrases courtes, violentes, Ariana Harwicz montre l’écrasement de celle qui voudrait se libérer des trois.

C’est cette voix haletante que l’on retiendra, dans ce cri tendu qui dit la décomposition de l’être : 200 pages d’un hurlement qui préfère dire la béance pour éviter le néant.

Editions Seuil, 208 pages, 18 euros. En librairie.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).