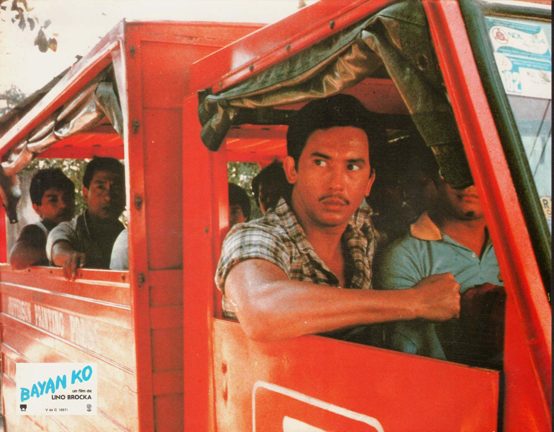

Après Manille (1975) et Insiang (1976), déjà évoqués dans nos colonnes, la redécouverte du cinéma de Lino Brocka se poursuit avec la ressortie de Bayan Ko (1984), chef-d’œuvre plus tardif du cinéaste philippin. Riche de plus d’une cinquantaine de films, sa carrière n’aura finalement duré qu’une vingtaine d’années, de 1970 à 1991, date à laquelle il décède tragiquement dans un accident de voiture. Au cours de cette période, il tourna sans relâche, réalisant parfois quatre longs-métrages durant la même année, mettant son énergie et la rapidité de son exécution au service d’un cinéma populaire mais militant, conçu comme un contre-pouvoir à la dictature de Ferdinand Marcos (1965-1986). Filmé dans une condition de semi-clandestinité, pour se protéger d’une intervention de l’Etat, Bayan Ko fut d’ailleurs interdit aux Philippines, ce qui ne l’empêcha pas d’être présenté au Festival de Cannes 1984. Vingt-sept ans plus tard, sa restauration nous invite à nous replonger dans ce drame social magnifique qui est aussi un témoignage saisissant sur les dernières heures d’un régime autoritaire.

Turing et Luz forment un couple d’employés d’une imprimerie qui vivent modestement dans un petit appartement. La jeune femme, de santé fragile, est contrainte au repos lors de sa grossesse, ce qui conduit son mari à emprunter de l’argent auprès de son patron. Ce dernier lui prête la somme en échange de sa promesse de ne pas adhérer au syndicat qui se crée dans l’entreprise. Mais tout se complique lorsqu’une grève éclate, obligeant ainsi le héros à se dissocier de l’action de ses collègues et à se rapprocher d’amis d’enfance devenus des voyous pour régler ses problèmes financiers. À partir de cette intrigue, le réalisateur tisse sa narration d’une main de maître, glissant progressivement de la légèreté à la gravité, dévoilant par petites touches la profondeur de sa réflexion. La fête annuelle de l’usine, qui nous introduit dans ce lieu de vie, donne d’abord l’image d’une maison familiale et unie, conduite par un patron bienveillant. Mais l’harmonie n’est qu’apparente : en se rendant à l’étage réservé aux dirigeants, Turing met en lumière les hiérarchies et les inégalités de traitement qui structurent l’établissement. Sa présence indésirée instille un premier souffle de révolte que la suite du scénario ne fera que développer. Et au bout d’une heure de projection, par un magnifique retour sur lui-même qui révèle la sophistication de sa construction, le récit de cette insurrection à taille humaine rejoint celle de tout un pays puisque les protestations contre la gouvernance de l’imprimerie conduisent aux manifestations contre la dictature en place. La fin de ce long flashback fait se rejoindre la trame fictionnelle et la réalité politique des Philippines par une même réaction à l’injustice et la répression, moteur de ces deux séries d’événements. La petite et la grande histoire ne font plus qu’un.

Cet ancrage documentaire, témoignage brûlant d’une situation qui l’était tout autant, n’empêche pas le film d’être captivant de bout en bout et de ménager un suspense qui nous tient en haleine jusqu’à son terme. Dans sa critique de 1984, Louis Marcorelles rappelle que Lino Brocka se revendique d’une tradition, « celle de la Warner des années 30, réussissant, derrière les conventions d’un genre, mélodrame ou thriller, à développer une critique de la société » (1). Le réalisateur partage en effet avec ses aînés qui se sont illustrés durant la Grande Depression, tels William Wellman et Mervyn LeRoy, la volonté de faire de l’ancrage générique – ici le thriller – le meilleur écrin pour l’exposé de sa dénonciation politique. Mais cet héritage se retrouve également au niveau de la mise en scène, guidée par un principe d’efficacité et de transparence qui la rapproche du classicisme hollywoodien. Élégante sans être académique, elle joue sur les éclairages et les couleurs pour enrichir l’écriture d’une portée symbolique : le rouge de la boîte de nuit assimile ce lieu à un véritable enfer dans lequel se perd le héros et la nuit qui entoure les deux amants dans un des derniers plans, voilant leur visage, annonce les heures sombres à venir.

Cette œuvre magistrale, qui montre la difficulté à se défaire des déterminismes socioéconomiques, ravive aussi le souvenir d’un cinéaste qui lui est ultérieur, James Gray, pour la tentation mafieuse qui se présente à des prolétaires en difficulté, et les dilemmes qui en découlent : est-il préférable de mener une vie précaire mais moralement juste ou de céder aux sirènes de l’argent, quitte à sombrer dans le vice et l’illégalité ? Cette alternative qui se présente au héros est parfaitement mise en scène dans cette séquence où cohabitent, dans une même maison, les deux communautés qui s’offrent à lui : d’un côté, les représentants d’un syndicat qui viennent demander son l’adhésion et de l’autre, les deux bandits, armes au poing, qui lui offrent une existence plus luxueuse et libérée des contraintes. C’est son incapacité à embrasser la cause de l’union des travailleurs, qui s’explique en partie par sa crainte de ne pouvoir régler les médicaments de sa femme, qui fera son malheur et qui le conduira peu à peu au deuxième groupe qu’il s’était toujours juré de tenir à distance, celui de la délinquance et de la perversion. Comme chez l’auteur new-yorkais, le héros – on pense notamment à Mark Wahlberg dans The Yards et à Joaquim Phoenix dans La Nuit nous appartient – devient alors provisoirement un apatride, rejeté par les différentes communautés à l’intérieur desquelles il ne peut s’intégrer pleinement, comme en témoigne cette scène de repas où l’ensemble des salariés syndiqués quittent la table où il s’est assis, après son refus de rejoindre l’union. Cet isolement du protagoniste se retrouve visuellement, lors de la manifestation, lorsque le zoom avant révèle sa présence esseulée à l’arrière-plan, à l’écart du mouvement social. Comme sa voix off nous l’indique, il doute sur la capacité de la mobilisation à changer les choses et il reste tenté par l’individualisme, influencé en cela par ses amis mafieux, qui lui vendent une vie facile, et par les dirigeants de l’entreprise qui lui offrent des primes pour l’éloigner de ses camarades de travail : « Qu’est-ce que ça me rapporterait de marcher aussi ? Tout ça ne résoudra pas mes problèmes. »

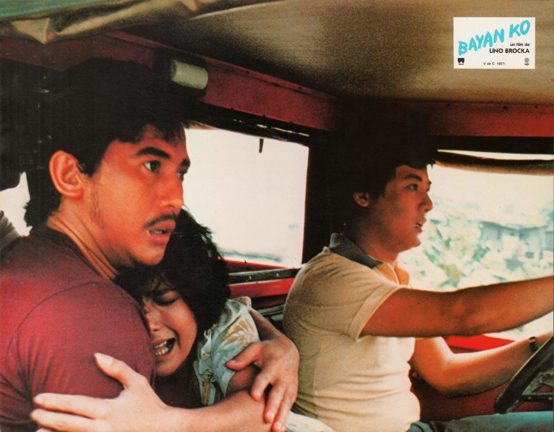

La judicieuse idée du scénario réside justement dans ce choix de prendre pour protagoniste, non pas une personnalité exclusivement positive, un modèle de vertu, mais une figure de l’entre-deux, un être indécis, qui ne sait quelle direction emprunter, doutant de la force du collectif et des actions qu’il convient de mener, soumis aux différentes sphères d’influence – sa hiérarchie, ses collègues de travail, sa famille, ses amis gangster – qui ajoutent à sa confusion car il est pris entre plusieurs nécessités – économique, éthique, sociale. Il en résulte un personnage chancelant et ambivalent mais qui donne au film toute sa puissance émotionnelle, par sa volonté de s’en sortir et de faire le bien, en dépit de ses faiblesses et des obstacles qui se dressent devant lui. Lors de la prise d’otages finale, le réalisateur prend soin de le distinguer des autres malfaiteurs qui l’accompagnent, rappelant que sa présence à leurs côtés n’induit pas une transformation morale mais seulement un concours de circonstances malheureux. Lino Brocka se souvient ici de la leçon du néoréalisme italien puisque sa structure narrative, semblable à celle du Voleur de bicyclette (De Sica, 1948), s’applique à montrer comment la pauvreté conduit aux portes de la violence et au seuil de l’illégalité. Accablé par le manque d’argent et les frais d’hôpitaux, Turing ne voit pas d’autre solution que le recours à la délinquance. Il n’est pas motivé par l’appât du gain mais par son seul désir de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Interrogé par les journalistes, il se lance dans un long plaidoyer pour la justice sociale et ses revendications expliquent en creux comment il s’est retrouvé dans cette voie sans issue. Son discours, démultiplié à travers les différents écrans de télévision regardés par les passants dans les vitrines des magasins, se diffuse au sein de la population, relayant ainsi, de manière discrète mais efficace, le message politique du film.

Constitué presque uniquement de scènes en intérieur, l’univers de Bayan Ko s’apparente à un pénitencier à ciel ouvert qui enferme les personnages, prisonniers d’une situation qu’ils ne peuvent contrôler. Incapable de payer les frais d’hôpitaux qui ont permis de soigner sa femme et son enfant, le père ne peut les faire sortir de l’établissement et erre parmi ses différents étages à la recherche d’une solution. Cette dimension claustrophobique qui traverse tout le récit est au centre de l’une de ses plus belles scènes, celle de la grève de l’usine, lorsque les employés, dont Turing, qui ont décidé de continuer à travailler, entendent les manifestants chanter au dehors un hymne à la gloire des Philippines, qu’ils rêvent en pays libre et égalitaire. L’extérieur prend alors la forme de cet ailleurs fantasmé que l’on ne peut atteindre, par manque de moyens. Et la chanson apparaît, pour le héros, obligé de renoncer à la mobilisation, comme la promesse déçue d’un monde meilleur, comme cette voix que l’on entend au loin mais qui reste toujours sans visage.

Formidable exemple de cinéma social, divertissement de grande qualité et témoignage précieux sur les Philippines au crépuscule de la dictature, Bayan Ko est tout cela à la fois, et bien plus encore. C’est une œuvre d’une grande richesse qu’il convient de voir et de revoir.

(1) MARCORELLES Louis, « Coups de feu aux Philippines », Le Monde, 22 décembre 1984.

Suppléments

La copie proposée par Le Chat qui fume est superbe. On était en droit d’espérer pour un cinéaste comme Lino Brocka des suppléments éclairants sur sa carrière et sa place dans le cinéma philippin ; à ce titre, l’intervention d’1h de Bastian Meiresonne (2021), directeur artistique du Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul est passionnante et indispensable, revenant sur l’importance du cinéaste, son engagement, ses positions politiques, recontextualisant son œuvre et donnant une envie folle de découvrir d’autres films encore méconnus de ce cinéaste majeur si prolifique en si peu de temps prématurément disparu à l’âge de 52 ans. Deux autres bonus sont proposés, mais cette fois-ci des archives, la présentation du film par la productrice Véra Belmont (9 mn) ainsi que « Bayan Ko au festival de Cannes 1984″.

Blu-Ray édité par Le Chat qui fume

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).