Il y a quelques semaines, les éditions Carlotta ont re-sorti Umberto D. en BR/DVD (version restaurée), accompagné d’un entretien avec Jean A. Gili et d’une analyse réalisée par Jean-Baptiste Thoret.

Le film est projeté sur les écrans depuis mercredi.

Umberto D. est considéré, à juste titre, comme un sommet du Néo-réalisme.

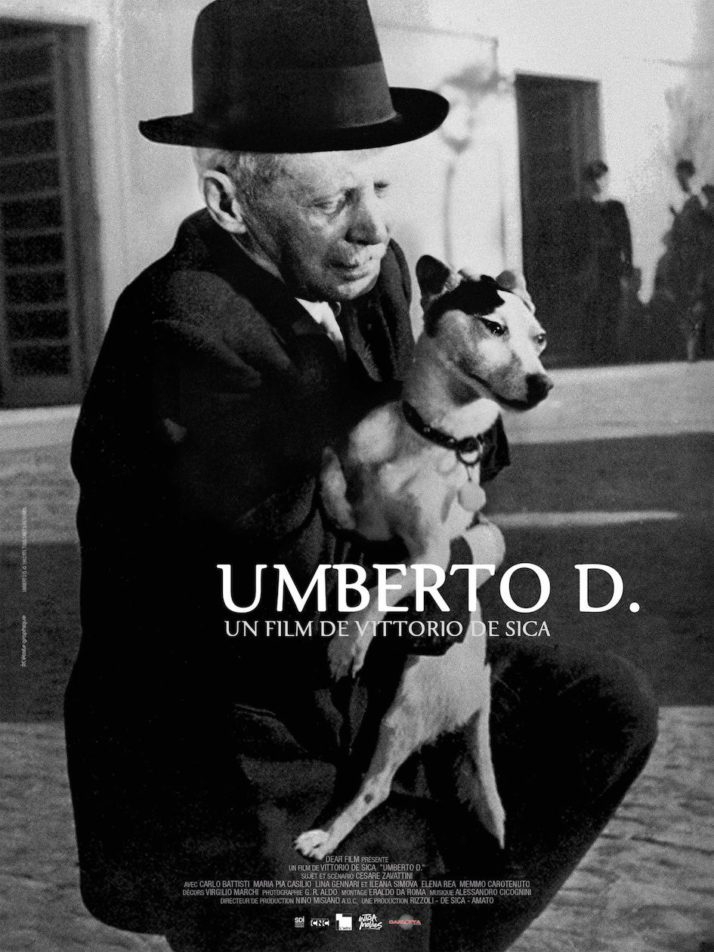

Le protagoniste est un ancien fonctionnaire à la retraite à qui sa pension ne permet pas de vivre décemment. Il loue une chambre dans l’appartement d’une logeuse qui, parce qu’il a des retards de paiement, menace de l’expulser, puis finit quasiment par le faire. Devant cette situation, désespéré, Umberto décide de se jeter sous un train, et de le faire avec son chien Flyke qu’il ne se résout pas à abandonner et qu’il tient dans ses bras. Flyke s’enfuit instinctivement, in extremis, et redonne ainsi à son maître, au moins momentanément, goût à la vie.

Le monde dans lequel vit Umberto est hostile. D’autres retraités qu’il a l’occasion de côtoyer ne sont pas dans une situation aussi catastrophique que la sienne et ne s’apitoient pas sur son sort. L’un d’eux, à qui il tente de vendre sa montre, trouve un moyen peu sympathique pour l’éloigner. Des collègues ou anciens collègues qu’il rencontre restent indifférents à ce qu’il peut dire ou montrer de lui. Moult concitoyens sont pingres, ou pointilleux quant au règlement qu’ils ont à faire respecter.

Les seuls êtres avec qui Umberto peut échanger sont Flyke, donc, et Maria, la bonne qui travaille chez la logeuse et qui, de son côté, se fait manipuler par deux militaires refusant d’assumer la possible paternité de l’enfant que porte la jeune femme en son ventre.

Une des plus grandes réussites du film est la représentation du dilemme dans lequel se trouve Umberto : il est obligé de révéler son impécuniosité, d’en parler pour obtenir un peu d’aide, et, en même temps, la honte qu’il ressent le retient et l’empêche, par exemple, de se livrer à la mendicité. L’acteur, qui offre à son personnage une étonnant douceur contristée, et celui qui l’a dirigé, de Sica, sont à féliciter. Le premier se nomme Carlo Battisti (1882-1977). C’est le seul film dans lequel il aura joué. Son activité principale a été celle de Professeur de glottologie à l’Université de Florence.

Une scène a particulièrement frappé les esprits à la sortie du film et longtemps après. Celle se déroulant un matin dans la cuisine de l’appartement de la logeuse et durant laquelle la bonne prépare le café. André Bazin a écrit deux textes importants où il évoque et le film dans sa globalité et ce moment singulier. La vision qu’il en donne, les arguments qu’il utilise ont été repris par beaucoup d’autres commentateurs. L’auteur de Qu’est-ce que le cinéma ? affirme qu’elle s’inscrit au sein d’une économie générale où toutes les scènes se succèdent sans que des liens forts justifient leur articulation du point de vue d’une logique dramatique. Il écrit : « Quel rapport causal établir entre une angine bénigne qu’Umberto D va soigner à l’hôpital, sa mise à la rue par la logeuse et son idée de suicide ? Avec ou sans angine, le congé était signifié » (1).

Par ailleurs, il affirme que les micro-événements constituant cette scène de la cuisine, qui relèvent du banal, du quotidien, présentent une « égalité ontologique » entre eux (2).

Une vision attentive de l’ensemble du film et de la scène de la cuisine conduit à nuancer, sinon à mettre en question, la position bazinienne.

Le séjour à l’hôpital implique l’éloignement momentané d’Umberto. Cette absence a deux conséquences importantes. La fuite de Flyke et les travaux engagés par la logeuse. Le premier événement va permettre de montrer la cruelle tragédie se jouant dans le chenil que visite Umberto quand il part à la recherche de son compagnon. Le second va forcer le retraité à constater l’extrême violence morale exercée contre lui. Un trou a été creusé dans l’un des murs de sa chambre. Il représente l’abîme de souffrance dans lequel le protagoniste plonge progressivement. N’oublions pas que c’est à partir de ce moment que celui-ci parle à Maria de sa « fatigue »… cette « fatigue » à la fois existentielle et métaphysique qui est une profonde lassitude de la vie. Et que des idées de suicide viennent à son esprit. Un plan subjectif sous forme de zoom avant montre l’envie d’Umberto de se jeter dans le vide à l’endroit où passe le tramway.

À ce propos, on pourra être frappé, en ce film comme en moult autres œuvres néo-réalistes dont on pourrait attendre une certaine neutralité dramaturgique, par le travail poussé sur les clairs-obscurs. Quand Umberto quitte l’appartement de la logeuse, faisant croire à une Maria qui apparaît en toute son innocence – cf. la blancheur de sa nuisette – qu’il a trouvé une solution de logement, on peut voir clairement son ombre se dessiner sur le mur de l’escalier qu’il descend. Cet élément très expressif est un vrai foreshadowing : est annoncé ici ce qui pourrait être la fin du malheureux retraité.

Concernant l’activité de Maria dans la cuisine, il y a effectivement une représentation, fascinante et nouvelle pour l’époque, de l’ordinaire, et ce qui semble être l’ébauche d’un projet du scénariste qui travaille avec de Sica, Cesare Zavattini, consistant à filmer pendant 90 minutes la vie de quelqu’un-à-qui-il-n’arrive-rien (3). Mais une analyse précise permet de voir qu’il y a un instant essentiel mis en valeur par le découpage-montage, par un mouvement de caméra et par la musique : celui où, touchant son ventre, Maria pense à sa situation, les larmes aux yeux. Une situation qui, c’est dit dans un échange entre la jeune femme et Umberto, pourrait amener la logeuse à congédier son employée. Gilles Deleuze, qui évoque l’étude bazinienne, mais la transcende, a bien saisi l’importance de cet instant, le punctum du plan : « (…) ses yeux croisent son ventre de femme enceinte, c’est comme si naissait toute la misère du monde » (4).

UMBERTO D. © 1952 RTI.

La volonté des cinéastes néo-réalistes de montrer au monde le vrai visage de l’Italie de la fin du fascisme, de la fin de la guerre, et de la période d’après-guerre, a toujours déplu aux autorités, et notamment au principal parti qui a été au pouvoir : la Démocratie-Chrétienne. On attribue à Giulio Andreotti, alors Sous-Secrétaire d’État chargé du Sport et du Spectacle, la phrase selon laquelle « le linge sale doit se laver en famille », sentence à travers laquelle il réagissait au Voleur de bicyclette (Vittorio de Sica, 1948).

En 1949, il met en place une censure préventive – une Commission d’État qui doit approuver les scénarios avant tournage et permettre ou empêcher que des aides financières publiques soient attribuées. Umberto D. est malgré tout sorti sur les écrans, le scénario présenté à la Commission d’État ne correspondant pas à ce qui allait finalement être tourné.

Une lettre d’Andreotti à de Sica est publiée dans la presse. L’homme politique reproche au cinéaste de ne « décrire [que] les vices et les misères d’un système et d’une génération » et de ne pas « aider à les surmonter ». Le futur Président du Conseil affirme que de Sica « rend un mauvais service à sa patrie » . On raconte que les membres du jury du Festival de Cannes 1952 auraient subi des pressions de la part du Ministère italien des Affaires Étrangères pour qu’Umberto D. ne soit pas récompensé. Ce sont Deux sous d’espoir, de Renato Castellani, et Othello, d’Orson Welles, qui reçurent, ex aequo, le Grand Prix (5).

De Sica a également été attaqué sur son flanc gauche, par la critique communiste, comme il l’a été pour Miracle à Milan (1951). Sur le journal L’Unità du 8 mars 1952, le critique, scénariste et écrivain Tommaso Chiaretti, constatant que le problème traité dans le film est un problème réel dont il est question dans le débat public et politique en Italie, reproche à de Sica et Zavattini de ne pas « tenir compte de l’existence des forces sociales, des organisations syndicales, des partis ». Et il demande : « (…) pourquoi, au lieu de commencer avec une manifestation de protestation et finir avec une tentative de suicide, le film ne commence-t-il pas avec une tentative de suicide et ne finit-il pas avec une manifestation de protestation ? » (6).

Il est vrai que le final incertain du film peut poser question, mais la réponse que fit de Sica a Giulio Andreotti peut nous éclairer : « Votre commentaire sur mon film est extrêmement perspicace et saisit les aspects essentiels du drame de mon retraité. Mais je suis désolé que vous n’ayez pas reconnu ce qui, au moins dans les intentions, était sa première caractéristique : l’ « incommunicabilité » entre les hommes quand le malaise est pressant, l’indifférence de ceux qui ont, même si c’est peu, envers ceux qui n’ont rien et n’ont plus rien à espérer. Ce sont des problèmes non liés à une époque, à une société, à un régime, mais aussi anciens que l’homme lui-même » (7).

Le propos des auteurs d’Umberto D. vise à transcender la réalité présente, à s’éloigner du particulier et du contingent. Jean-Baptiste Thoret le formule avec justesse à travers l’analyse qu’il propose dans le supplément accompagnant la nouvelle édition du film. Il explique que l’œuvre n’est un pas « un film à thèse » et qu’elle cherche à montrer le monde comme privé de tout sens de la solidarité, de toute humanité, le protagoniste comme un homme abandonné, tragiquement seul au monde. Il s’agit pour de Sica et Zavattini, selon Thoret, de « passer du scandale de la politique publique à un homme parmi d’autres, d’un collectif inexistant à la description d’une situation particulière qui aura, elle, une portée universelle ». Cette notion d’universalité va bien sûr renforcer le lien que le critique établit entre le cinéma de l’auteur de Sciuscià et celui de Charlie Chaplin.

Des remarques qui, aussi passionnantes et brillantes qu’elles soient, ont cependant, ne l’oublions pas, été faites par d’autres commentateurs depuis fort longtemps. Bazin avait écrit : « Les qualités et jusqu’aux défauts du film sont bien au-delà des catégories morales ou politiques. Il s’agit d’un « rapport » cinématographique, d’un constat déconcertant et irréfutable sur la condition humaine » (8). Jean-Louis Bory avait, en 1975, évoqué Chaplin, mais aussi Kafka – et, lui non plus, à l’époque, n’était pas le premier à l’avoir fait : « Umberto D. est le frère aîné de Joseph K., que Kafka a lui aussi suspendu dans un cauchemar crépusculaire et la solitude. Quant à sa dignité désespérée, la politesse de ses manières, l’allure bourgeoise du costume, cela évoque Charlot. Le réalisme s’accompagne d’une transposition poétique, qui ne recule pas devant la déformation surréelle, le pénible s’articule sur le dérisoire » (9).

UMBERTO D. © 1952 RTI.

—

Notes :

1) « Une grande œuvre : Umberto D » [paru d’abord dans France-Observateur, en octobre 1952]. In André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Le Cerf, 1987, p.332.

2) « De Sica metteur en scène » [traduction française d’un texte de 1952 paru en 1953 aux éditions Guanda, à Parme], Reproduit in André Bazin, op.cit., p.333.

3) À Pérouse, en septembre 1949, Zavattini a déclaré : « Notre cinéma voudrait faire surgir dans le spectacle, comme acte de confiance suprême, quatre-vingt dix minutes consécutives de la vie d’un homme. Chaque photogramme sera également intense et révélateur, il ne sera plus seulement le pont vers le photogramme suivant, mais vibrera comme un microcosme. Alors notre attention deviendra continue, et je dirais même perpétuelle, comme elle doit l’être de la part d’un homme pour un autre homme. Serons-nous capables de le faire ? ». [Notre traduction].

Cf. AA.VV., Sul Neorealismo. Testi e documenti (1939-1955), Quaderno informativo (59), X Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, Pesaro 1974, p. 108.

4) Gilles Deleuze, L’Image-temps, Les Éditions de Minuit, Paris, 1985, p.8.

5) Sur ces questions, on pourra se reporter, entre autres, au texte de Fabio Troncarelli : « Andreotti contro il neorealismo ? » (La Bottega del Barbieri, 27 febbraio 2018 / https://www.labottegadelbarbieri.org/andreotti-contro-il-neorealismo/#sdfootnote6anc). [Notre traduction]

6) Texte reproduit dans Millenovecento52 – Ventesima Rassegna di Cinema e Storia – Da Umberto D a Europa 51 -, Archivio Nazionale Cinematografico della Rezistenza, Regione Piemonte, 1999. [Notre traduction].

7) Cf. Fabio Troncarelli, art.cit. [Notre traduction].

8) « Une grande œuvre : Umberto D », in André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma ?, op.cit., p.329.

9) Jean-Louis Bory, in Dossiers du cinéma, Film III, Éd. Casterman, 1975 – cité in Umberto D. – Vittorio de Sica, L’Avant-Scène Cinéma, n°246,, Paris, 1980, p.56.

—

—

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).