Sous l’intitulé du Festival International des Films de la Diaspora Africaine, se cache une manifestation qui interroge les identités et les places de populations issues d’horizons divers. À travers différents formats et genres, de la fiction au documentaire, en court et en long métrage, la programmation entend questionner le monde actuel et le rapport à l’autre. Du 4 au 6 septembre, le festival a fêté son cinquième anniversaire avec pas moins de 14 films de nationalités française, burkinabé, brésilienne, néo-zélandaise ou encore états-unienne.

D’ailleurs, la plus grosse déception vient de ce côté-ci de l’Atlantique avec un film réalisé par Alfred Robbins. Co-production entre le Maroc et les États-Unis, Raltat raconte l’itinéraire d’une jeune Marocaine qui part faire ses études chez Ronald Reagan. Après s’être mariée et installée là-bas, Laila, naturalisée états-unienne, va vivre un véritable cauchemar quelques jours après les attentats du 11 septembre. Parce que son mari a le même patronyme que l’un des terroristes responsables de l’attaque sur le World Trade Center, elle sera détenue arbitrairement par le FBI à l’aéroport JFK.

Avec ce quatrième long métrage, Alfred Robbins tente de dénoncer la discrimination que subissent Arabes et/ou musulmans installés au pays de l’Oncle Sam. Même si le réalisateur n’en est pas à son premier essai, tout sonne faux dans Raltat, de l’écriture au montage sans oublier une réalisation hasardeuse qui traduit un manque évident de moyens. Les acteurs, mauvais, sont esclaves d’un scénario naïf et simpliste. Au final, Raltat ressemble à un long métrage de fin d’études d’école de cinéma, avec musique extraite d’une banque sonore en prime, montée en boucle.

Asni, de Rachel Samuel, dresse le portrait de la musicienne Asnaketch Worku. Ce documentaire éthiopien propose des entretiens avec la musicienne, effectués peu avant son décès, entrecroisés avec le témoignage d’autres intervenants. Affreusement linéaire, le film, découpé en chapitres correspondant aux différentes étapes de la vie de la chanteuse, est exempt de toute mise en scène. Dans une forme très télévisuelle uniquement constitué des entretiens, sans aucune écriture ou mise en perspective avec l’Éthiopie d’aujourd’hui, la narration s’avère être des plus anxiogènes et ennuyeuses.

Primé par l’Étalon de bronze de Yennenga au FESPACO 2015, L’œil du cyclone, de Sékou Traoré, s’inspire d’une pièce de théâtre écrite par Luis Marquès en 2003 à Ouagadougou lors d’une résidence d’écriture. Dans un pays imaginaire d’Afrique, une jeune avocate se voit confier la défense d’un dangereux rebelle, ancien enfant soldat, accusé de crimes de guerre. D’abord enfermé dans un mutisme absolu, le prisonnier finit par se livrer à la jeune femme. Seulement, certaines de ses révélations ne plaisent pas à tout le monde. « La pièce d’origine s’appuie sur des récits d’ex-enfants soldats. Des enquêtes ont été menées sur le sujet avant même que la pièce voit le jour », raconte le réalisateur. Dans la lignée de Blood Diamond, de Edward Zwick, ou Johnny Mad Dog, de Jean-Stéphane Sauvaire, L’œil du cyclone continue, encore et toujours, de donner la même image de l’Afrique, celle d’un continent tourmenté par les mêmes démons : la guerre civile, le trafic de diamants et la corruption. Alors que Newton Aduaka tente, avec son film Ezra, d’en donner une image plus positive, Sékou Traoré l’enferme dans le misérabilisme avec une mise en scène des plus sensationnalistes. Ralentis, utilisation de la musique à l’américaine, effets de caméra spectaculaires servent un scénario didactique et bavard qui continue de décrire l’Afrique comme une terre vouée à la violence et au chaos. « Nous avons essayé de nous détacher de la pièce pour éviter d’être trop dans le huis-clos. Nous avons essayé d’ajouter un peu d’air », explique Sékou Traoré, « comme si on était dans un match de football en filmant des gens qui réagissent par rapport au procès qu’ils regardent à la télé dans des bars ou chez eux. » Malgré cela, ce film de procès pâtit d’une réalisation peu inventive ainsi que d’une image et d’un découpage dignes d’une série judiciaire française. Annoncé prochainement dans les salles françaises, L’œil du cyclone n’a cependant pas encore de date de fixée.

Si le cinéma de fiction aime spectaculariser des conflits passés ou en montrer d’autres se déroulant dans des pays fantaisistes d’Afrique, certaines guerres bien réelles se produisant sur le continent sont passées sous silence par une majeure partie des médias. Le sud Kivu, région se situant à l’est de la République Démocratique du Congo et frontalière avec le Rwanda, est déchiré depuis près de vingt ans par des massacres dont les enjeux économiques reposent sur l’extraction du coltan, minerai qui sert notamment à la fabrication des téléphones mobiles à écran tactile. Afin d’assurer le contrôle de la région, les soldats instaurent un véritable régime de terreur auprès de la population en violant les femmes. Moins glamour que les querelles de voisinage d’Israël/Palestine, cette boucherie se fait dans l’indifférence des partis d’extrême gauche pourtant toujours prompts à dénoncer les injustices de ce monde.

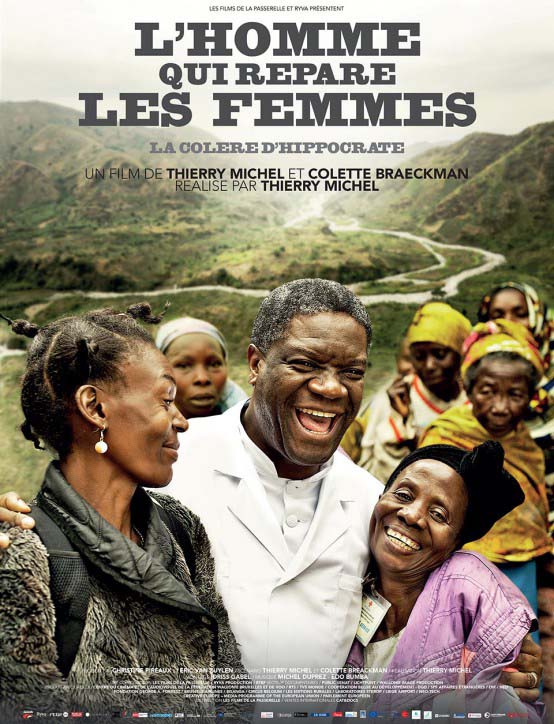

Une poignée de réalisateurs osent néanmoins s’aventurer dans cette partie du Congo afin de ramener images et témoignages. Parmi eux, la cinéaste sénégalaise Angèle Diabang évoque, avec son film Congo, un médecin pour sauver les femmes, la figure du Dr. Denis Mukwege. Titulaire du Prix Sakharov 2014, ce chirurgien – gynécologue soigne ces femmes, cibles privilégiées des soldats, au péril de sa vie. Avec la complicité de sa compatriote journaliste Colette Braeckman, Thierry Michel, documentariste spécialiste de la République Démocratique du Congo, signe L’homme qui répare les femmes – La colère d’Hippocrate, autre film sur le Dr. Mukwege. Prévu pour le 17 février dans les salles françaises, le film du cinéaste belge dresse un portrait exhaustif du médecin congolais et décrit son engagement et ses actions en faveur des femmes victimes de la guerre. Les auteurs n’oublient pas non plus de donner la parole à ces femmes atteintes dans leur dignité et dont la vie affective et sexuelle est sérieusement remise en cause. L’homme qui répare les femmes – La colère d’Hippocrate est une œuvre grave et bouleversante qui, en creux, dépeint une nouvelle façon de faire la guerre qui se répand à travers le monde : violer les femmes pour détruire le tissu social d’une communauté.

La figure charismatique du Dr. Denis Mukwege rempli l’écran, la noblesse de son combat relayant les réalisateurs au second plan. Par ailleurs, Thierry Michel a bien essayé de tirer la couverture à lui en se faisant une nouvelle fois passer pour le souffre-douleur du pouvoir de la RDCongo. Une tentative que dénonce Colette Braeckman dans la presse.

Oseille, ganja et rythmes syncopés

Réalisé en 2003 par Rick Elgood et Don Letts, One Love est une version jamaïcaine de Roméo et Juliette adoucie à la ganja. Ky-Mani Marley incarne Kassa, un chanteur de reggae qui souhaite tenter sa chance à un concours musical avec son groupe. Il rencontre Serena, présente dans la compétition avec la chorale de l’église de son père, pasteur. Promise à Aaron, l’organiste de la paroisse, Serena tombe néanmoins sous le charme de Kassa. Seulement, l’éventuelle union entre une chrétienne et un rasta n’est pas du goût de tout le monde. Humour, musique et trahisons font l’intrigue de cette co-production entre la Jamaïque, la Norvège et le Royaume-Uni. One Love est une sympathique comédie romantique saupoudrée d’un message de tolérance, au rythme enlevé et avec, dans le rôle de Serena, Cherine Anderson qui apporte une touche de douceur bienvenue.

Toujours sous l’angle de la comédie, Toute cette oseille et C’est pas donné ! évoquaient également la thématique du vivre ensemble. Ces deux courts métrages réalisés dans le cadre d’ateliers vidéo par de jeunes habitants de quartiers ont été l’occasion de donner une autre image de la vie des cités et de ses habitants via un regard décalé et bienveillant, loin des clichés. Ces deux petites productions prouvent l’importance de l’éducation à l’image pour travailler sur l’image de soi, mais aussi pour générer des vocations. Ainsi, quelques stagiaires continuent dans cette voie via les ateliers ou en intégrant des écoles liées aux métiers du spectacle.

Jeune scénariste et producteur états-unien, Timour Gregory est venu présenter son film, Keep Pushing. Ce court métrage relate les premiers pas d’un jeune Noir de New York dans l’univers du rap. « Keep Pushing est une préquelle à un long métrage que j’essaie de produire », raconte le réalisateur. « L’histoire se déroule à Paris et à New York. Le personnage de Billy Da Kid, que l’on voit dans le court métrage, voyage à Paris pour une tournée. Nous cherchons le financement et nous avons réalisé ce court métrage pour introduire les personnages et le style dans lequel nous voulons filmer le long métrage. »

Crises et luttes identitaires

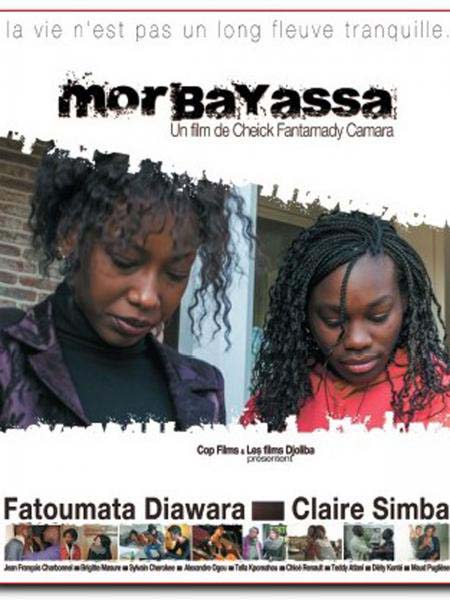

Sept ans séparent Il va pleuvoir sur Conakry et Morbayassa – Le serment de Koumba, Cheik Fantamady Camara en ayant mis quatre à tourner et finaliser son deuxième long métrage. La chanteuse Fatoumata Diawara incarne Bella, une belle Guinéenne de 30 ans prisonnière d’un proxénète à Dakar. La jeune femme n’a qu’une idée en tête, fuir et partir en France pour tenter de retrouver la petite fille qu’elle a abandonné à sa naissance, 18 ans auparavant. « J’ai eu l’idée de ce film en 1995 », se souvient le réalisateur. « Lors d’un tournage au Mali, j’avais fait la connaissance d’un technicien du son. Quand je l’ai revu à Paris, il m’a dit avoir adopté une petite fille, qui s’appelait Vanessa. On lui avait dit que ses parents étaient morts. Un jour, je lui ai demandé ce qu’il ferait si les parents n’étaient pas morts et qu’ils revenaient réclamer leur fille. »

Cette production guinéenne commence comme une comédie pour vite continuer sur un ton plus dramatique. Intrigues, manipulations, règlements de compte et histoire d’amour sont les différents ingrédients de ce mélodrame teinté de mysticisme qui se clôt sur des danses rituelles. « Morbayassa est un mot composé : Moriba, c’est lui ; Yassa, c’est elle », explique Cheik Fantamady Camara. « C’est tiré d’une légende sur un couple qui a été déifié après leur mort. Maintenant, chaque fois qu’il y a un problème, on les appelle pour le résoudre. Souvent, ce sont les femmes qui n’ont pas eu d’enfant qui viennent demander à ces deux esprits de leur en donner un. » Œuvre ambitieuse qui est aussi une quête identitaire, Morbayassa – Le serment de Koumba pâtit malheureusement de son petit budget et de ses aléas de production. Le métrage s’avère trop long, notamment dans la partie qui se situe en France malgré de bonnes idées de mise en scène, avec une interprétation en dents de scie. L’actrice principale de Il va pleuvoir sur Conakry, Tella Kpomahou fait elle aussi partie de la distribution dans un second rôle. À ses côtés, Claire Simba, jeune comédienne qui s’est distinguée dans le téléfilm d’Olivier Langlois, Les Pirogues des hautes terres, interprète une adolescente en mal de vivre, tiraillée par l’amour qu’elle porte à ses parents adoptifs et le désir de connaître ses origines. L’arrivée de Bella dans sa vie va accroître son malaise. Morbayassa – Le serment de Koumba, en dépit de ses défauts, possède une âme qui imprime durablement l’esprit. Ce film attachant n’a, pour l’instant, pas de date de sortie dans les salles françaises.

Dans Terremère, les origines et la notion d’identité sont également évoquées. Banlieusard d’une vingtaine d’années, Abdoulaye veut transporter le corps d’un de ses frères, décédé des suites d’un accident de la route, jusqu’au village de ses parents en Mauritanie. Il part avec des amis dans un pays en plein conflit. Terremère confronte deux modes de vie et évoque le déracinement, ce qu’est être un étranger parmi les siens. Signé Aliou Sow, un jeune réalisateur français d’origine mauritanienne, le court métrage, photographié en cinémascope, bénéficie d’une grande maîtrise technique et arrive à susciter l’émotion.

White Lies s’éloigne de l’Afrique et de sa diaspora pour s’attacher au sort des Maoris suite à la colonisation de la Nouvelle-Zélande. Réalisé en 2013 par Dana Rotberg, White Lies reste toujours inédit en France à ce jour. Dans les murs d’une grande maison bourgeoise et impersonnelle, Paraiti, guérisseuse et sage-femme traditionnelle, se met au service de Rebecca, jeune et riche occidentale qui cherche à cacher un secret. Entre Paraiti et la gouvernante, Maraea, une défiance s’installe. Le film de Dana Rotberg, sous des atours froids et rigides, dénonce une société du paraître, un monde où certaines personnes sont prêtes à tout pour se plier au regard de l’autre, jusqu’à se perdre. White Lies est un film sans concession, qui attaque de front un problème qui fait des ravages au sein des populations noires. Même si l’histoire se déroule au 19éme siècle, le film est d’une actualité brûlante. Il est cependant difficile d’en dire plus sans dévoiler le noeud de l’intrigue.

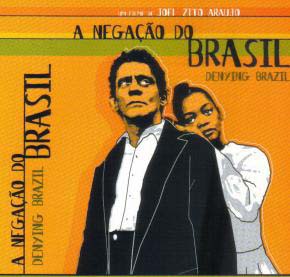

De la Nouvelle-Zélande, le festival se retrouve au Brésil, avec deux films de Joel Zito Araújo. Ce docteur en Sciences de la Communication de l’USP -Université de São Paulo- assume aussi les casquettes de professeur, écrivain, réalisateur et scénariste de films, de vidéos éducatives et institutionnelles ainsi que de programmes de Télévision. Réalisé en 2000, La négation du Brésil est un documentaire qui porte sur les préjugés, les tabous et la trajectoire des personnages noirs dans les telenovelas brésiliennes. « Le métissage et la valeur du métissage n’ont jamais vraiment été célébrés par le cinéma et les télénovellas », explique Joel Zito Araújo. « Le désir des élites, à la fin de l’esclavage au 19éme siècle, était de blanchir le Brésil pour qu’il devienne comme l’Europe. Une volonté qui se retrouve dans la production audiovisuelle. L’intégration des Noirs et des Amérindiens est toujours vue comme une minorité ou dans une position de subalternité. À cause de cela, dans le cinéma, au Brésil, il y a 400 réalisateurs et, parmi eux, seulement onze sont noirs. Il n’y a pas de stimulation pour casser ce stéréotype et pour que la subalternité soit changée. » Le long métrage se présente essentiellement comme un film de montage qui rassemble des extraits de différentes séries télévisées brésiliennes. Une voix off les accompagne qu’entrecoupent des interviews et témoignages de vedettes de la télévision. L’intérêt réside plus dans son aspect pédagogique que cinématographique. Le sujet se rapportant à des formes télévisuelles, cela paraît logique. « Depuis 1984, je fais des films sur l’identité et la représentations des Noirs. J’avais déjà réalisé des courts et moyens métrages et en 1992, l’un d’eux m’a donné de la visibilité. Cela m’a donné le droit de toucher une bourse d’une fondation aux États-Unis, la Fondation McArthur, qui m’a permis de faire des recherches et d’étudier le cinéma afro-américain. Un film sur l’histoire des Noirs dans la télévision nord-américaine m’a vraiment impressionné. J’ai choisi les deux choses les plus populaires au Brésil, le sport et la télénovella et je me suis centré sur ce dernier support », raconte le coordinateur pédagogique du Cours de Spécialisation Lato Sensu de Cinéma à Cuiabá.

Toujours inscrit dans une démarche similaire, Joel Zito Araújo réalise Raça, 13 ans plus tard. « Le Brésil a longtemps été fier de se présenter comme le paradis de l’intégration raciale. Mais ce n’est qu’un mythe qui cache les problèmes de l’intégration et de la représentation des Noirs », explique le cinéaste brésilien qui co-signe le documentaire avec Megan Mylan, réalisatrice et productrice états-unienne. « C’est la première fois que je co-réalisais un film. Notre intention était de choisir trois personnages qui permettent de mettre en évidence les changements dans la société brésilienne. Le film a été tourné en cinq ans. » Les deux complices filment ainsi une Quilombo, descendante des esclaves en fuite qui ont créé des sociétés cachées, un homme politique et un producteur de télévision, chacun à leur façon, décidés à changer les choses quant à l’intégration et la représentation des Noirs dans la société brésilienne. « Au Brésil, au début du 20éme siècle, il y a eu un sursaut social sur la question raciale dans le pays. dans beaucoup de secteurs de la société, la population noire qui représente 53% de la population au Brésil s’est manifestée. En particulier en faveur de quotas pour les étudiants noirs dans les universités. Dans la plupart des universités, le pourcentage d’étudiants noirs s’élevait à 3%. L’autre secteur de lutte important concernait les terres des quilombos. La dernière lutte consistait à changer la représentation des Noirs dans l’audiovisuel. Avec Raça, j’ai cherché à capter cette lutte qui a eu lieu durant ces dix dernières années au Brésil », explique le réalisateur. Sur un simple plan formel, Raça s’avère bien plus intéressant que La négation du Brésil. Avec son filmage caméra à l’épaule, au plus près des protagonistes, et son montage en parallèle, le documentaire entre en totale immersion dans les milieux auxquels il s’intéresse. Joel Zito Araújo et Megan Mylan filment débats politiques, réunions familiales et autres rituels traditionnels et manifestations des quilombos avec le souffle qui fait les grandes épopées, de celles qui naissent de personnes qui combattent pour leurs idées. En plus du problème de la visibilité des Noirs, le film évoque également, à travers le portrait de la Quilombo, la déforestation et la survie des personnes qui dépendent de l’exploitation de leurs propres terres. Raça possède tous les atouts d’un grand documentaire de cinéma, mais son exploitation en salles en France reste des plus incertaines.

Comme les grands films ne se distinguent pas forcément par leur budget ou leur durée, la véritable découverte du festival, intitulée Maman(s), se trouve du côté des courts métrages. Sa réalisatrice, Maïmouna Doucouré, signe là son premier film professionnel après un premier essai suite à un concours de scénarios. Âgée de huit ans, Aida attend, avec sa mère, le retour de son père de son voyage au Sénégal. Seulement, celui-ci ne rentre pas seul : il est accompagné d’une jeune femme qu’il présente comme sa seconde épouse. Le quotidien d’Aida et de toute la famille s’en trouve complètement bouleversé, d’autant qu’un bébé est née de cette seconde union. « J’ai moi-même grandi dans la polygamie. J’ai autour de moi beaucoup de cas de figures similaires », raconte Maïmouna Doucouré. « Plus qu’un film sur la polygamie, j’avais envie de donner la parole à l’enfance. Comment un enfant interprète un monde qui ne lui appartient pas, comment un enfant comprend ce monde d’adultes parfois très compliqué. J’espère montrer une dimension plus universelle que la polygamie, qui est ici un cadre social. Un enfant, quand des parents divorcent ou dans d’autres cas de figures, peut se retrouver face à ce genre de situation. »

En effet, la jeune réalisatrice adopte le point de vue de la petite fille tout en évitant de juger ses personnages. « Au départ, je n’avais pas vraiment envie de me positionner, ni de faire un procès à la polygamie ni de la défendre », se souvient Maïmouna Doucouré. « Seulement, il est vrai, comme peuvent le dire certaines personnes qui ont grandi dans la polygamie, que c’est vraiment compliqué. Les femmes en souffrent énormément. Il y a quelques femmes qui le vivent très bien, mais c’est assez rare. Souvent, les enfants sont les dommages collatéraux de guerres entre rivales, ils en subissent les conséquences. C’est important d’en parler. J’ai choisi, comme situation de départ, l’arrivée de la deuxième femme. Je n’ai pas voulu appuyer cette dénonciation, je pense que l’histoire et la douleur de la mère parlent d’eux-mêmes. » Le monde ainsi dépeint à travers yeux d’Aida apparaît plein de rituels mystérieux. Seulement, cette magie du monde des adultes glisse doucement vers un réalisme social que la petite fille découvre bien malgré elle. La caméra de Maïmouna Doucouré s’approche au plus près des protagonistes par l’intermédiaire de gros plans impressionnants sur le père, selon la vision d’Aida. En plus d’une écriture fine qui laisse le champ libre aux acteurs, la mise en scène bénéficie d’une grande maîtrise et d’une belle direction d’acteurs. Le découpage de Maïmouna Doucouré fait preuve d’une grande pertinence, arrive à plonger dans le monde secret de l’enfance avec subtilité. « J’ai écrit le scénario dans le cadre d’une résidence d’écriture et j’ai été très bien entourée. J’ai facilement trouvé une production. En écrivant le film, je visualisais déjà les scènes. J’aime être proche des acteurs, pour capter leurs émotions. » Cette sensibilité se fait palpable lors d’une scène de tendresse entre la mère, jouée par Maïmouna Gueye, et la fille. Maïmouna Doucouré arrive à saisir les instants de complicité avec acuité, à restituer cette affection avec authenticité. Cette réussite, la jeune cinéaste la doit aussi à son actrice principale, Sokhna Diallo, qui incarne la petite héroïne et soutient le film sur ses frêles épaules. « J’ai eu la chance de rencontrer cette perle et ce fut vraiment très agréable de travailler avec elle », se félicite la cinéaste. « Elle a porté ce film avec brio. »

Maman(s), présenté dans de nombreux festivals à travers le monde, a déjà remporté de nombreux prix dont celui du Toronto International Film Festival. Il sera présenté au Festival International du court-métrage de Clermont-Ferrand ainsi qu’au Festival du Film de Sundance en 2016.

Propos recueillis durant le Festival International des Films de la Diaspora Africaine, du 4 au 6 septembre 2015, à Paris, et mis en forme par Thomas Roland.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).