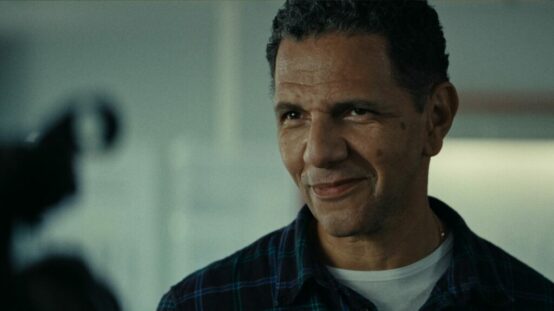

Gabrielle (Alice Isaaz), jeune grenobloise, arrive à Paris. Elle vient frapper à la porte d’une agence de reporters, spécialisée dans les grands récits et les zones de conflit. Elle n’a que son charmant minois et sa volonté pour prendre place au sein de cette rédaction de durs à cuire, oscillant entre la tête brûlée (Vincent Elbaz), la femme forte et un peu rigide (Pascale Arbillot), le cocaïnomane-opiomane brillant (Jean-Charles Clichet), le JRI faussement cool façon Quotidien (Pierre Lottin) et surtout, surtout, le père de famille désabusé (Roschdy Zem), ancien grand journaliste globe-trotter tenant aujourd’hui les rênes tant bien que mal d’une rédaction qui sent bien que l’Univers autour est en train de se métamorphoser et qu’ils vont, qui sait, doucement disparaitre.

C’est vrai, on ne peut pas changer le monde, mais c’est bon d’y croire une seconde. Jolie idée alors que celle de « Vivants ». Raconter ce cimetière des éléphants qu’est une agence de grands reporters, résurgence d’une époque bénie où l’information prenait le temps (les importantes soirées sur France 2, Envoyé spécial, etc.), et où une compréhension accrue se vivait par le terrain. Cette méthodologie d’investigation, aujourd’hui détruit par la logique de flux, par la présence d’images de téléphone portable et le « tous témoins » qu’elle engendre ou par la compromission progressive de l’information avec l’Entertainment, était le cœur de l’enjeu du film. Sa disparition offrait un joli pendant au récit d’éducation qui s’ouvrait pour la jeune Gabrielle, Candide au milieu des ruines.

Las, Alix Delaporte, ayant pourtant fait ses armes à Capa (sans que l’on sache très bien à quel poste) enquille coup à coup l’ensemble des clichés insupportables attendus.

Il suffit de voir le résumé ci-dessus pour comprendre à quel point chaque figure en présence n’est ici traitée que comme archétype (on pourrait évoquer aussi le méchant directeur de rédaction, le gentil monteur, etc.), jamais réellement vivants, précisément. Pire : même son portrait du métier semble confiner à la bêtise. On pourrait citer pêle-mêle l’étonnant burlesque rigolard d’un tournage de libération végan où les deux journalistes se moquent sans détour du sujet et de ses acteurs, ou pire, les moments dans le local caméra où on monte et démonte des boitiers et stabilisateurs de la même manière qu’on le ferait d’un fusil FAMAS (toujours de bon goût), ou l’improbable scène d’ouverture dans un hôpital parisien où le cadreur approche de la stagiaire en courant façon passage de relais, hurlant « BATTERIE », freine comme au pitstop pour mieux reprendre son plan séquence juste derrière tel un sportif ahuri (laissant le spectateur se demander comment il tient un plan-séquence avec une caméra qui s’arrête sans batterie).

Le film, catastrophique, est à l’avenant de cette séquence, qui se prolongera par la découverte de notre ami opiomane défoncé dans un placard : outrancier dans ses réactions humaines (dont la moitié des dialogues ne seront là que comme discours explicatif), exacerbé dans sa description de cette rédaction comme s’il s’agissait d’un film américain (on y charge la caméra comme on le fait d’un flingue, on y parle de faits d’images comme de faits de guerre), s’agitant beaucoup pour masquer qu’il ne sait ce qu’il filme.

C’est que le récit, en voulant démontrer le flux de stress, semble ne jamais réellement choisir son sujet, qui focaliserait spectateurs et scénario : est-ce le départ d’Elbaz et son canardage par une milice au cœur de l’Afrique ? Est-ce ce bakchich qu’un informateur reçoit pour balancer un filon sur la corruption d’élus au cœur d’une mafia chinoise ? Est-ce l’extinction de la parole du terrain, comme lors du passage télévisé ? La crétinisation des sujets et les jeux de pouvoir avec la chaine (la fashion week, la fin) ? La mécanique de l’info (dans une salle de montage où chaque ordinateur montre n’importe quoi à l’écran, dommage pour un film se voulant précis dans sa description d’un milieu) et la lutte contre la disparition de l’émission ?

N’attendons pas que la mort nous trouve du talent : grand bateau ivre qui emporte ses acteurs, le récit enquille strate sur strate, microfiction sur microfiction. À courir comme un gallinacé sans tête, il s’effondre dès lors sous son enjeu, perpétrant des sorties de route impardonnables (Vincent, le roi de l’éthique, se retrouve quand même à aider lors d’un reportage à la libération de poules en cage) ou ridicules (l’hommage à Lelouch dans une scène dansée sauvée du mieux possible par Roschy Zem, pourtant un joli moment), pour finir par se vautrer dans une ultime séquence surréaliste stupide.

Il commet même quelque chose d’assez inexcusable pour un film se piquant de décrire un certain milieu professionnel, et donc, in fine, le monde du travail.

Combien d’amours inavoués : tout une ligne secondaire du scénario, si intrigue il y a, est la relation qui se noue progressivement entre Vincent (Roschdy Zem, très bien) et Gabrielle (Alice Isaaz, très juste aussi). Mais à aucun moment, le film ne questionne deux points tout de même intéressants : le personnage de Gabrielle est à peine majeur, tandis que Vincent a plus de 50 ans, et il est son supérieur hiérarchique.

Oblitérant toute possibilité de weird ou de réflexion autour d’une possible emprise, incapable de considérer ce qui pourrait s’incarner de tendancieux, Delaporte filme cette relation comme sa fiction tout entière. Telle une espèce de bluette hors de tout, hors du monde, de ses enjeux, de son sujet. Ni suffisamment onirique, ni suffisamment réaliste, ni suffisamment ample ni suffisamment précis dans sa description, ne reste qu’un rêve de sucre qui se refuse à voir la complexité des choses pour ne montrer que des figures, des pantins. Aimons-nous « Vivants » ?

En salles. (vu dans le cadre du festival Cinécité de Carcassonne)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

Xavier-Loup

Roshdy Zem toujours aussi bon dans ce film, sans parler de Elbaz qui est toujours aussi drôle et sensible. un grand film ! On recommande 🙂