Révélé dès son coup d’essai, le puissant Amours Chiennes, Alejandro González Iñárritu, avec la complicité de son co-scénariste d’alors Guillermo Ariaga, s’est ensuite enfermé dans une formule progressivement déclinante jusqu’au pompeux et pénible Babel. Cela avant de commettre un sommet de misérabilisme opportuniste avec l’atroce Biutiful qui nous conduisit à ne plus attendre grand-chose du cinéaste. Pourtant, une demi-décennie d’absence et de possibles réflexions sur son art lui ont permis de revenir en force au milieu des années 2010 en signant consécutivement ses deux meilleurs films, Birdman et The Revenant, se plaçant ainsi comme un metteur en scène accompli et sûr de sa force. Multi récompensé et couronné de succès, le réalisateur mexicain s’est de nouveau fait discret, si l’on excepte Carne y Arena un court-métrage en réalité virtuel (qui lui a valu un nouvel Oscar) et une présidence du Jury à Cannes plébiscitée, puisqu’il fit sacrer Parasite de Bong Joon-ho. Six ans après son Western Survival et vingt-deux ans après Amours Chiennes, il est retourné sur ses terres natales, au Mexique, pour mettre en images Bardo, fausse chronique de quelques vérités, une autofiction à peine déguisée. Distribué par la plateforme Netflix, tourné en pellicule 65 mm, le parallèle avec l’un des chefs-d’œuvre de son compatriote Alfonso Cuarón, Roma, n’a pas tardé à brûler les lèvres des observateurs. Présenté en septembre dernier à la Mostra, le film est reparti bredouille du palmarès en plus des diviser les journalistes et spectateurs présents. Même son de cloche du côté de Telluride et San Sebastian dans les jours qui ont suivi. Loin d’être obtus sur ses positions, Iñárritu est repassé par la case montage afin d’affiner son septième long-métrage et le raccourcir sensiblement, de vingt-deux minutes. Silverio (Daniel Giménez Cachio), journaliste et documentariste mexicain réputé vivant à Los Angeles, doit recevoir un prix international prestigieux, celui-ci rentre dans son pays d’origine, sans savoir que ce simple voyage va le confronter à une terrible crise existentielle. Ses souvenirs et ses angoisses resurgissent à cette occasion jusqu’à l’obséder et à le plonger dans un état de confusion et d’émerveillement. Avec émotion et humour, Silverio affronte des questions à la fois universelles et intimes sur l’identité, la réussite, la mortalité, l’histoire du Mexique et les liens profonds qui le rattachent à sa femme et à ses enfants. En d’autres termes, à la raison même d’être de l’espèce humaine en ces temps si particuliers…

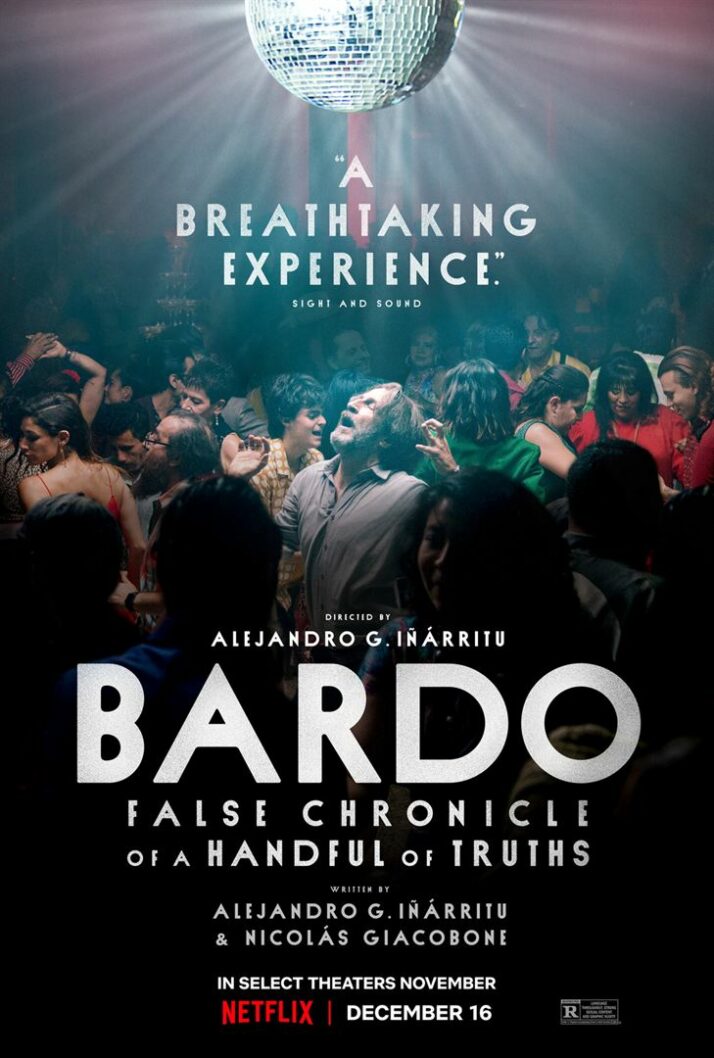

Copyright Limbo Films, S. De R.L. de C.V. Courtesy of Netflix 2022

Bardo, fausse chronique de quelques vérités confirme dès ses premières secondes la mue opérée par Alejandro González Iñárritu depuis Birdman et The Revenant, passé du statut de commentateur moralisateur et contestable du monde à celui de formaliste souverain. Il hisse désormais l’expérience cinématographique au-dessus des considérations analytiques, sans pour autant délaisser une approche symbolique de l’image. Le plan-séquence inaugural, une ombre courant et sautant dans le désert, éblouit et interpelle. Un homme seul face au vide et à l’immensité fonce implicitement vers l’essentiel et l’existentiel. Note d’intention brève et précise, Iñárritu entend tomber le masque, parler de lui, de son art, de son pays et ses préoccupations politiques. Autre indice quant à la nature du long-métrage, la signification de la première partie de son titre (la seconde est assez explicite), Bardo est un terme tibétain qui fait référence au concept bouddhiste d’un état transitoire flottant, entre la mort et la renaissance. Iñárritu entend nous faire pénétrer dans son intimité par le biais d’un alter ego à la ressemblance troublante et un prisme onirique, empreint de fantasmagorie, où la réalité sera régulièrement déformée et interprétée à des fins poétiques et sensorielles. Il opte pour une narration déstructurée accentuée par montage hermétique et cryptique qu’il faut prendre le temps d’appréhender, au sein duquel l’allégorie et l’hyperbole priment sur la linéarité des péripéties, la sensation précède le sens en plus de chercher à l’étoffer, le densifier. Une volonté de cinéma total salutaire qui ne convainc que partiellement ou du moins par intermittence. C’est d’abord l’impression de trop-plein qui domine, entre visions fulgurantes (fruits du travail somptueux de Darius Khondji qui prend brillamment la relève d’Emmanuel Lubezki) et démonstration de force ostentatoires (dont la vulgarité sans recul rappelle au Sorrentino des mauvais jours, celui de Youth), comme si le cinéaste ne savait pas exactement sur quel pied danser ou plutôt se refusait à affronter son réel sujet : lui-même. Frénésie des images, tour à tour clinquantes et sidérantes, le film épuise tout en nous maintenant extérieur au parcours de son héros, les prouesses formelles ayant tendance à tenir le spectateur à distance. De plus, le réalisateur qui s’essaie pour la première fois de sa carrière à des pures scènes de comédie, oscillant entre le grotesque et le potache, provoque davantage la gêne que l’hilarité, celles-ci se greffant très hasardeusement au sérieux général. Longtemps, Bardo, fausse chronique de quelques vérités nous partage entre le sabordage insuffisamment volontaire et l’exercice d’autosatisfaction narcissique. Une séquence de discussion où son alter-ego à l’écran est violemment pris à partie, donne à entendre un florilège de reproches qui pourraient parfaitement se prêter à son long-métrage. L’ambiguïté est de mise, est-ce une pirouette hypocrite visant à se prémunir des critiques inévitables qui l’attendent, ou une lucidité totale quant à l’entreprise à laquelle il se livre ? Réponse indécise, si l’on ne saurait louer ce « Iñarritu Best-of littéral » superficiel à bien des égards (les échos et clins d’œil à ses précédentes réalisations ne font l’objet d’aucun approfondissement véritable), c’est paradoxalement dans l’épure et la sobriété qu’il parvient à nous intéresser en route et progressivement nous cueillir.

Un banal dialogue entre un père et son fils dénué d’afféterie, une conversation à bâton rompu rendue captivante par sa simplicité inédite, vient ouvrir de nouvelles perspectives. Elle amorce un point de bascule du long-métrage vers une seconde partie autrement plus fascinante. Plus concis, moins déséquilibré, Iñarritu tend, en dépit de quelques réminiscences de ses tares précédemment évoquées, à resserrer son propos, recentrer ses enjeux autour de deux grands axes, la redécouverte du Mexique et la réconciliation familiale. Il s’éloigne ainsi de l’autofiction égocentrique pour (enfin) toucher à quelque chose d’universel et laisser affleurer une sensibilité sans artifices. Dès lors, la sophistication formelle assurément virtuose dans son exécution, que les détracteurs n’auront aucun mal à qualifier d’emphase ou d’esbroufe, finit par emporter la mise. Une sensation de vertige s’établit entre des problématiques « simples », intelligibles, et un regard attestant de la surpuissance du septième art, usant de prouesses techniques stupéfiantes, pour donner à contempler l’essentiel : un échange au bord d’une piscine, une marche solitaire dans les rues de Mexico… Autant d’images démentes qui impriment durablement la rétine et nous émeuvent d’un même geste. Comme d’autres avant lui, le cinéaste panse ses plaies par la fiction, se soigne, en même temps qu’il nous émerveille, registre dans lequel il s’avère autrement plus impressionnant, que dans l’introspection sentencieuse, la pseudo philosophie mystique ou le pensum politique. Le changement de paradigme constaté sur Birdman et The Revenant, allait finalement déjà dans ce sens, en allégeant narrativement son cinéma, Alejandro González Iñárritu a pris une envergure insoupçonnée, délaissant la démonstration pour l’expérience visuelle et sonore, transcendant ses matériaux par ses talents de mises en scène hors normes. Pour le meilleur et pour le pire, Bardo, fausse chronique de quelques vérités constitue une œuvre somme, mêlant les différentes facettes de son travail, des plus irritantes aux plus étourdissantes. Insupportable et sublime, ce septième long-métrage ne réconciliera pas réfractaires et laudateurs, en revanche, il rappelle le caractère profondément inégal de la filmographie d’un artiste néanmoins majeur. Accessoirement, une fois n’est pas coutume (Okja et Da 5 Bloods pour ne citer qu’eux souffraient du même mal), les pleins pouvoirs manifestement accordés au réalisateur par Netflix ne sont pas synonymes d’épanouissement, ils occasionnent surtout un film en roue libre qui aurait certainement bénéficié de davantage d’encadrement créatif.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).