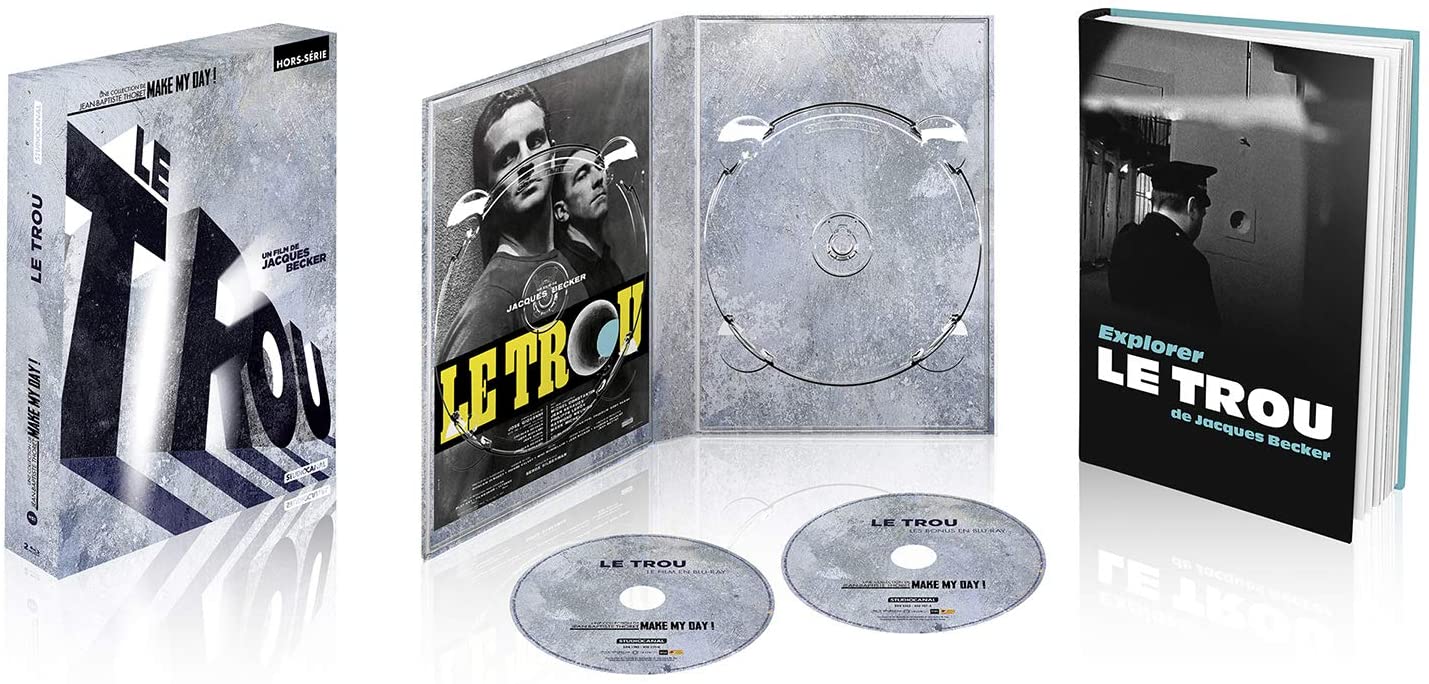

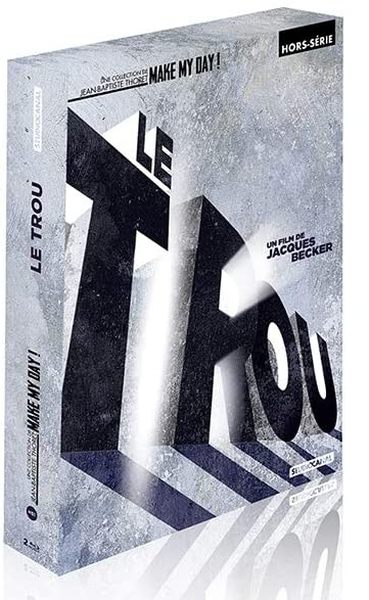

Cinéaste prolifique des années 40 et 50, Jacques Becker débute comme assistant auprès de son mentor, Jean Renoir, sur Boudu sauvé des eaux, Les Bas-fonds ou encore le film de propagande financé par le parti communiste, La Vie est à nous. En 1942, il signe sa première réalisation avec Dernier atout, un film noir censé se dérouler aux États-Unis mais tourné en France, en pleine occupation. Considéré comme un auteur charnière, il se situe à mi-chemin entre le cinéma de « qualité française » tant décrié par les Cahiers du cinéma, et la Nouvelle Vague (c’est pour prendre sa défense que François Truffaut inventera le concept de « politique des auteurs »). Après avoir signé nombre d’œuvres majeures telles que Goupi Mains Rouges et Casque d’or, il s’attelle à l’adaptation d’un roman de José Giovanni (également coscénariste), Le Trou, lui-même tiré d’un fait divers, la tentative d’évasion de plusieurs détenus à la prison de la Santé en 1947. Pour ce qui s’avérera être son ultime long-métrage (il décédera deux semaines seulement après avoir fini le mixage), le metteur en scène puise son inspiration dans Un condamné à mort s’est échappé de Robert Bresson et Du rififi chez les hommes de Jules Dassin. Marc Michel y incarne Claude Gaspard, emprisonné pour une tentative de meurtre sur sa femme. En cellule, il rencontre quatre prisonniers qui partagent avec lui leur plan pour s’évader… Edité pour la première fois en haute définition, ce dernier inaugure les hors-série de la collection Make My Day !, initiée par Jean-Baptiste Thoret pour Studio Canal, centré sur les grands classiques plutôt que sur les raretés. La superbe édition proposée contient donc le Blu-Ray du film ainsi qu’un deuxième disque bonus, le tout accompagné par un livre de 180 pages.

© 1960 Studio Canal

Fasciné par l’artisanat, par l’application concrète d’un savoir-faire (le charpentier interprété par Serge Reggiani dans Casque d’or en est un parfait exemple), Jean Becker porte un soin tout particulier aux gestes, au toucher. Le professionnalisme et son exécution pratique sont au cœur de son dispositif, qu’il se situe du bon ou du mauvais côté de la loi, dans les techniques mises au point par Monseigneur, Jo, Manu et les autres, autant que dans la discrétion des gardiens ouvrant délicatement une porte pendant une ronde de nuit. Ainsi, il cadre très souvent des mains en gros plans, façonnant des objets en vue de préparer l’évasion (les montants du lit servant de masse) ou exécutant des tâches répétitives (le surveillant qui découpe minutieusement les aliments importés de l’extérieur). Dans une démarche foncièrement pragmatique, tout objet quotidien, même le plus infime, comme un morceau de miroir brisé, est remodelé en un outil efficient dans le plan minutieusement échafaudé. Roland (Jean Keraudy, qui faisait partie des évadés de la Santé en 1947, joue son propre rôle, retrouvant son pseudonyme de résistant pour l’occasion) est celui qui énonce le projet au protagoniste. Il expose ainsi son véritable modus operandi comme il introduit la notion de faits réels dans l’introduction, lorsqu’il s’adresse au spectateur tout en bricolant une voiture. Le public devient ainsi l’égal du héros, découvrant les rouages de la réalité carcérale, se prenant d’affection pour ces touchants hors-la-loi. Ce dernier revient en détails sur son palmarès (six évasions réussies) à l’occasion d’une interview présente en bonus, où l’homme se révèle extrêmement attachant. Un souci de réalisme imprègne l’ensemble, le réalisateur prenant son temps pour suivre le déroulé pas à pas, posant sa caméra pour filmer en plan fixe les personnages en train de creuser le tunnel qui est censé les mener vers leur liberté. Ce dernier ayant fait poser une vraie dalle de béton dans le décor afin de faire ressentir la fatigue physique, les secondes s’égrainent, les corps sont à bout de souffle et l’épuisement devient palpable. À l’immersion créée par cette longue et lente séquence (lors de la sortie, vingt minutes furent d’ailleurs coupées par le producteur), s’ajoute la satisfaction d’enfin percevoir l’aboutissement de leurs efforts. La solidarité (parfois résumée à une simple poignée de mains), l’inventivité (les détenus font preuve de débrouillardise pour communiquer entre les cellules), s’ajoutent à une recherche de quotidienneté et de réalisme, donnée présente même dans les œuvres les plus grand public du cinéaste comme Touchez pas au grisbi. C’est cette obsession du détail qui a sans doute fasciné un certain Jean-Pierre Melville, qui considérait Le Trou comme le meilleur film français jamais tourné, et auquel certains échos se ressentent, notamment dans l’introduction du Samouraï ou dans la scène du casse du Cercle rouge.

© 1960 Studio Canal

Film de gestes, le long-métrage est aussi une œuvre où les regards sont primordiaux, qu’ils tombent dans le piège des apparences et des leurres, ou qu’ils révèlent, au contraire, la vérité cachée des choses et des êtres. Ainsi, si ses codétenus restent mystérieux, voire taiseux, comme Jo (Michel Constantin, alors coach de handball de Jean Becker, ici dans son premier rôle), Gaspard, lui, est « transparent ». Introduit via un objet personnel qu’il essaye de dissimuler aux autorités (un briquet en or), il est dès le départ défini par son intimité. Les autres occupants de la cellule l’accueillent en le questionnant, jouent une parodie de procès pour en apprendre plus sur lui. Le jeune homme est le seul à s’épancher, à révéler sa classe sociale (il est issu d’un milieu bourgeois), sa vie privée et le crime pour lequel il a été condamné. Ses camarades forment quant à eux, un tout uni et solidaire, malgré leurs fortes personnalités (Monseigneur est le blagueur, Manu, le leader taiseux et charismatique – formidable Philippe Leroy -, Roland, le stratège, Jo, la brute placide et râleuse). Vivant en une sorte de communauté soudée, ils partagent tout et s’ennuient à longueur de journées (« Ici on passe notre temps à bouffer ») ou fabriquent consciencieusement des emballages en carton… du moins c’est ce qu’ils veulent faire croire. Car Becker s’amuse de ces activités présentées comme un trompe-l’œil visant à méprendre les gardiens (les boîtes auront d’ailleurs littéralement cette utilité), trahissant la complicité qui a pu se tisser entre les prisonniers et leurs geôliers. Autre exemple, lors d’un plan assez ironique, deux détenus sont affairés à laver le sol consciencieusement, jusqu’à ce qu’ils se retrouvent seuls et qu’ils posent leurs balais de concert. Le regard, le point de vue, et les illusions qui peuvent en découler, sont au centre de la mise en scène. De l’œil qui guette à travers le judas les moindres mouvements de Manu et sa bande qui, en retour, utilisent un périscope artisanal pour faire le guet, au souci de réalisme omniprésent dans chaque détail du décor. Ce quotidien, le réalisateur le connaît bien, lui qui passa un an et demi dans un stalag, une expérience qui le marqua durablement selon l’aveu de son propre fils dont un long entretien très touchant, est présent en bonus.

© 1960 Studio Canal

Le metteur en scène s’adjoint les talents du chef opérateur d’Au Hasard Balthazar et de Mouchette, Ghislain Cloquet (également à la photo de certains Jacques Demy, Guerre et Amour de Woody Allen ou encore Tess, de Roman Polanski), qui compose un magnifique noir & blanc et de superbes clairs obscurs. Traité avec un naturalisme absolu, Le Trou ne s’embarrasse d’aucune fioriture, pas de musique, pas de recours à des lumières artificielles, une utilisation d’acteurs non-professionnels pour la plupart, une obsession pour le temps réel et la volonté de faire ressentir au spectateur chaque seconde qui s’écoule, comme une menace (en témoignent les nombreux plans sur le sablier de fortune). Pourtant, ces choix n’empêchent pas le film de gagner une certaine ampleur romanesque, notamment lors d’un retournement de situation final inattendu, ou dans certains choix de cadres flirtant avec le cinéma de genre. Les souterrains lugubres de la prison (qui causeront de graves séquelles sur la santé de Jacques Becker), deviennent un véritable dédale à explorer, et le monde extérieur, se change en un espace fantomatique, vide et sans vie. Certains intervenants du documentaire Cinéastes de notre temps, présent en supplément (parmi lesquels, Lino Ventura, François Truffaut ou Simone Signoret), révèlent qu’il avait opéré de la même manière sur Casque d’or. En souhaitant se rapprocher le plus possible de la vérité des décors et des costumes des années 1910, tout en cherchant à atteindre la poésie de cette ambiance telle que fantasmée dans les tableaux d’Auguste Renoir, il avait ainsi trouvé la juste mesure entre approche vériste et souffle purement fictionnel. Ici, les apparences contiennent parfois la profonde humanité des personnages, comme ces cravates découpées dans une couverture miteuse afin de conserver un semblant de dignité, ou cette araignée que les matons nourrissent affectueusement comme un animal de compagnie. Des deux côtés de la loi, une même volonté de donner le change, de faire illusion, de dissimuler ses pensées profondes, dans un univers où la promiscuité et la méfiance sont de mise.

© 1960 Studio Canal

Chef-d’œuvre du film carcéral, aussi rigoureux dans le crescendo de son suspens, que terriblement touchant dans la peinture d’une communauté solidaire, le long-métrage de Jacques Becker méritait amplement une édition digne de ce nom. C’est désormais chose faite grâce à l’indispensable collection Make My Day !, riche d’un deuxième disque de bonus (parmi lesquels une émission de Cinépanorama où le cinéaste lui-même parle de son travail). L’introduction de Jean-Baptiste Thoret résume à elle seule la volonté de l’historien et critique à travers ce hors-série : replacer définitivement le réalisateur à la place qui est la sienne, un auteur majeur et essentiel du cinéma français. Au vu d’un tel monument, difficile de lui donner tort.

Disponible en coffret Blu-Ray chez Studio Canal.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

sablier

La réédition est super !